Vogue Collections Fall/Winter 2025-2026, cover art, offset printing, image © Givenchy by Sarah Burton, 2025

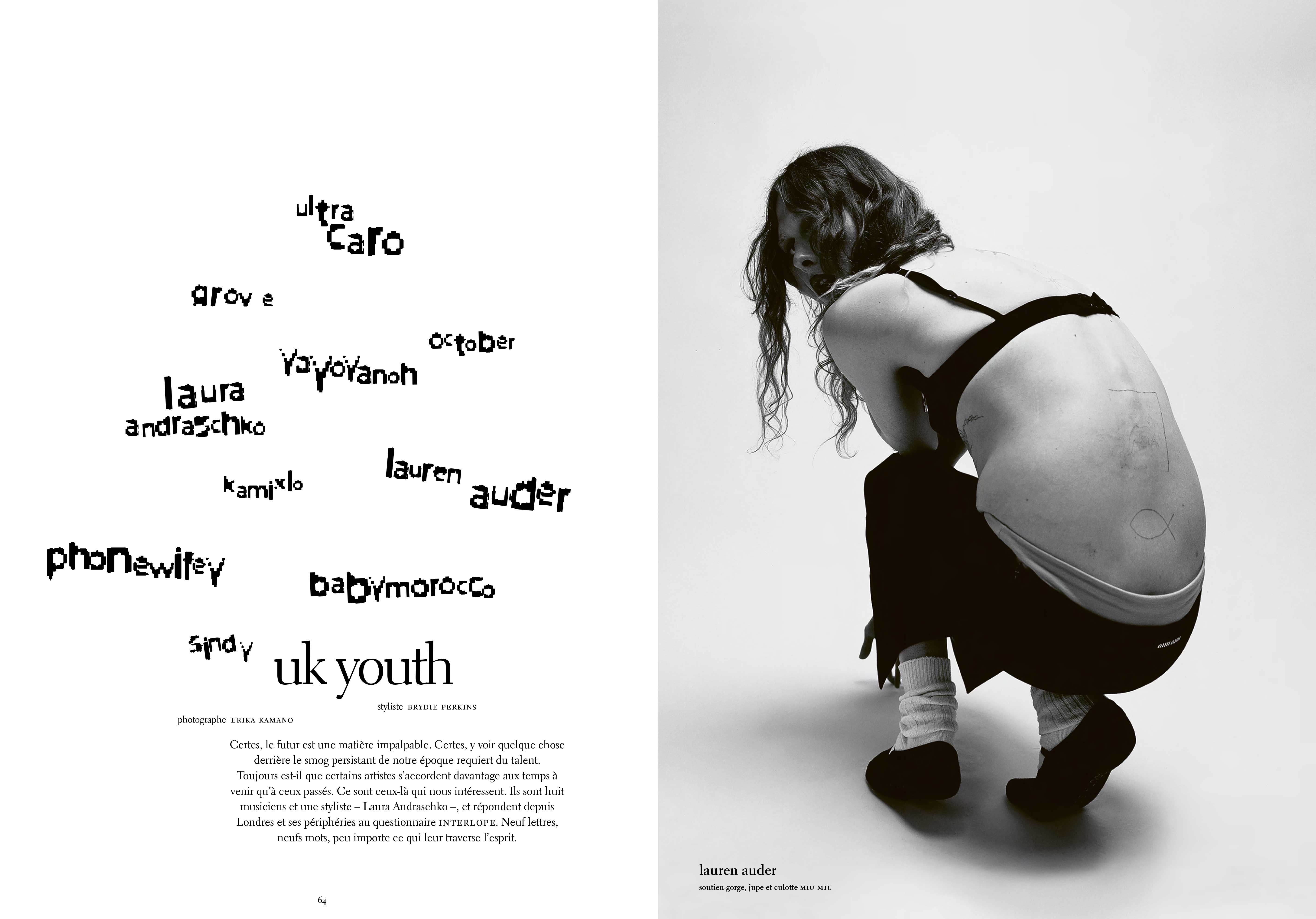

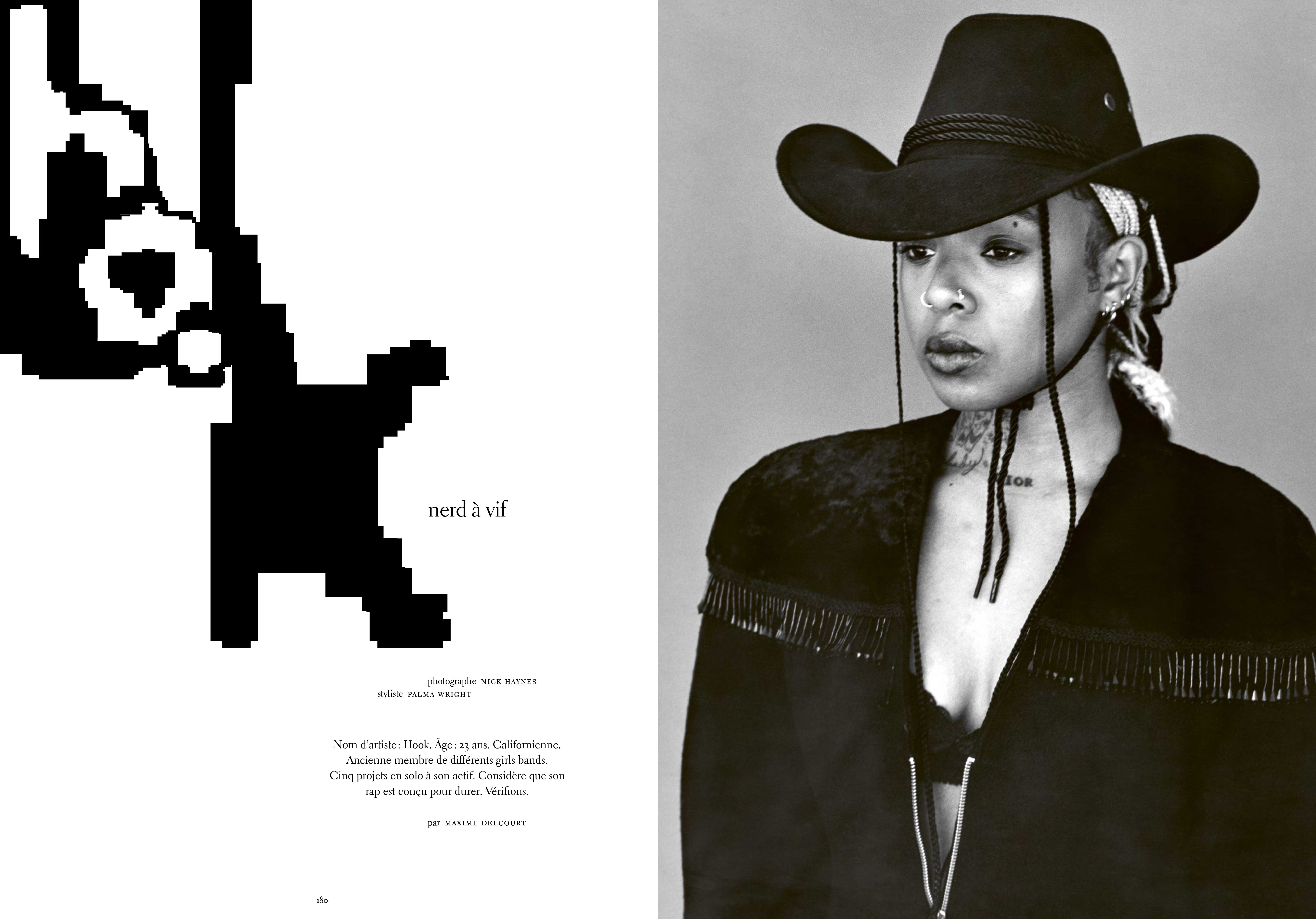

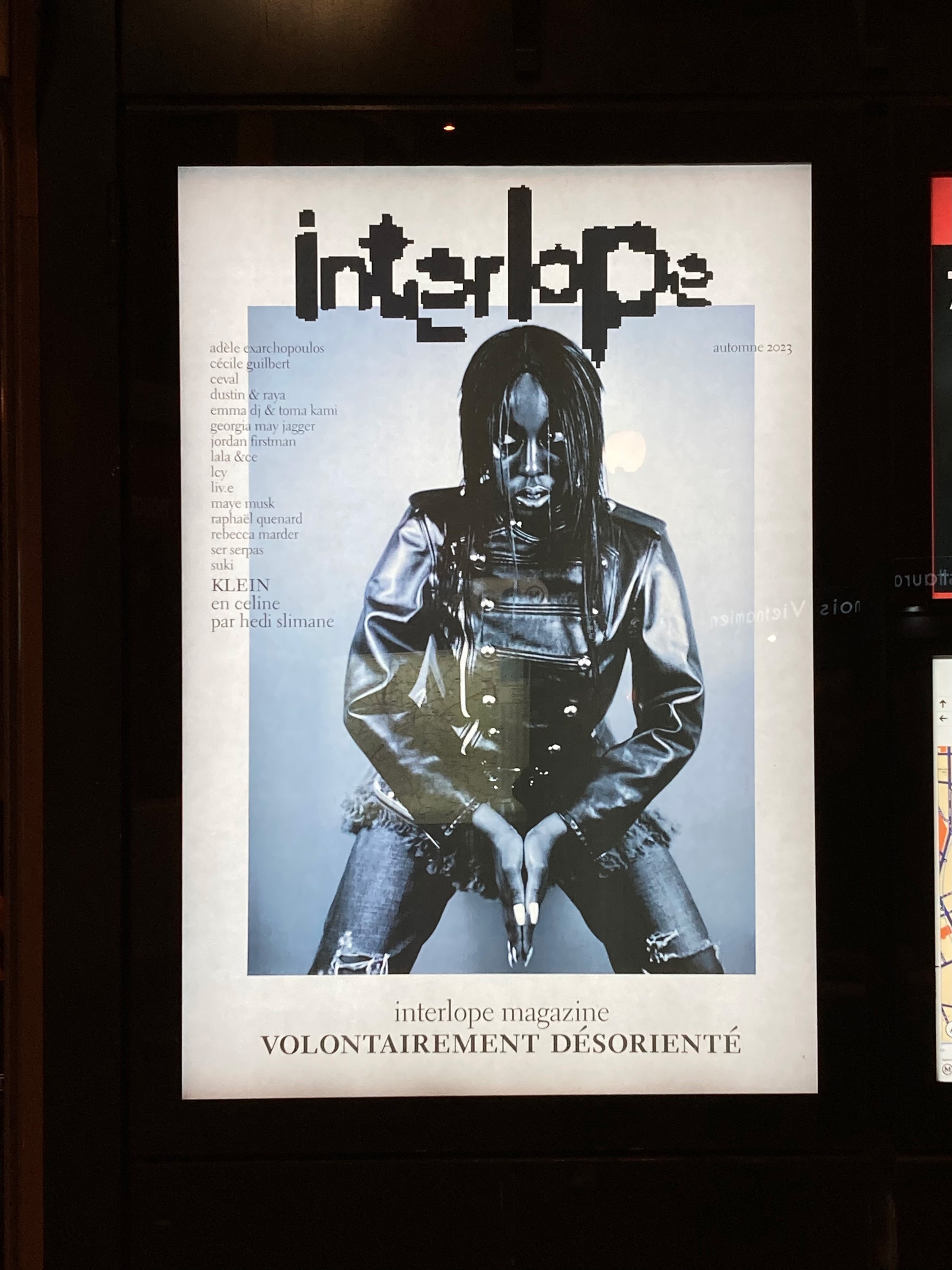

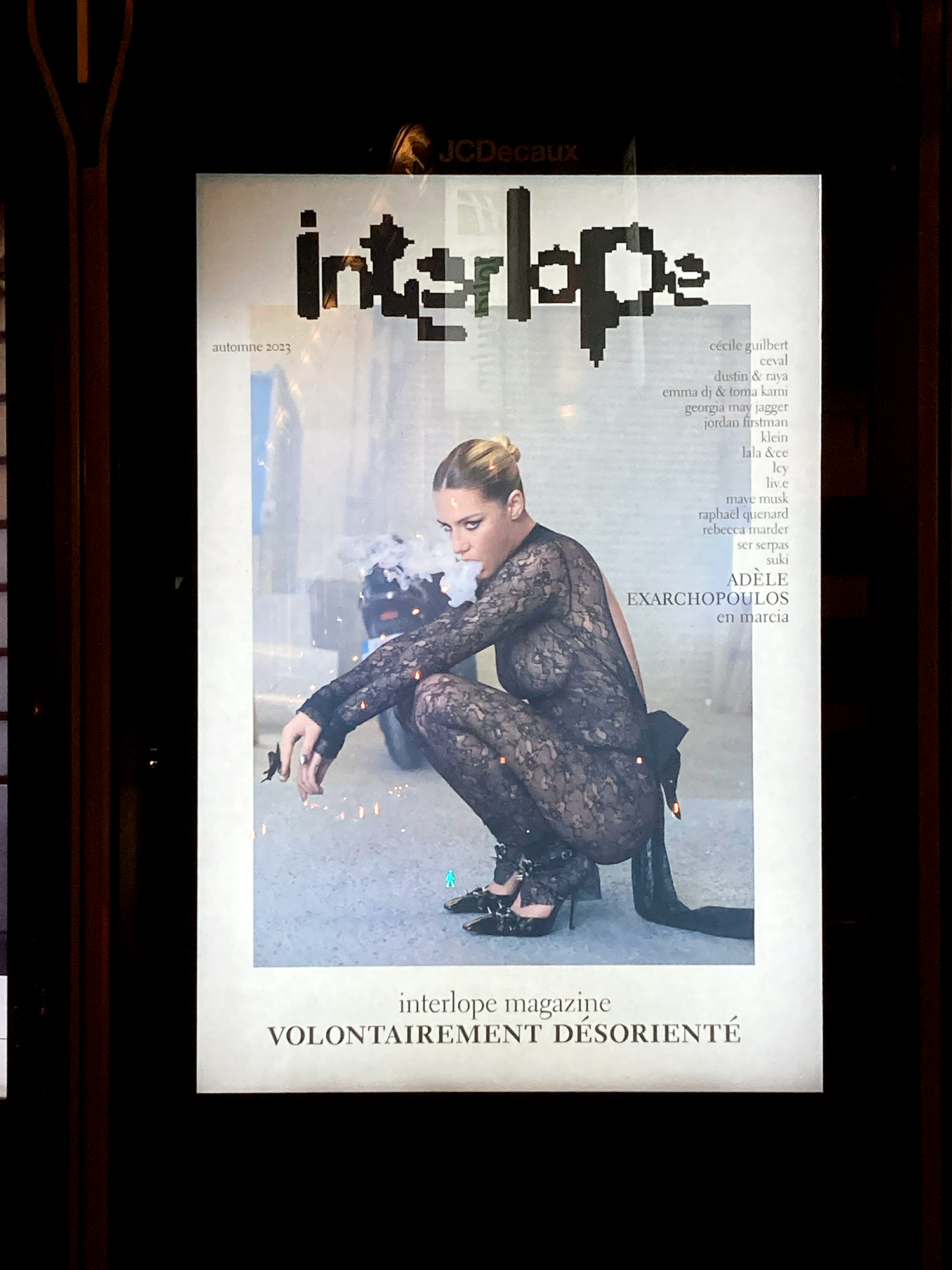

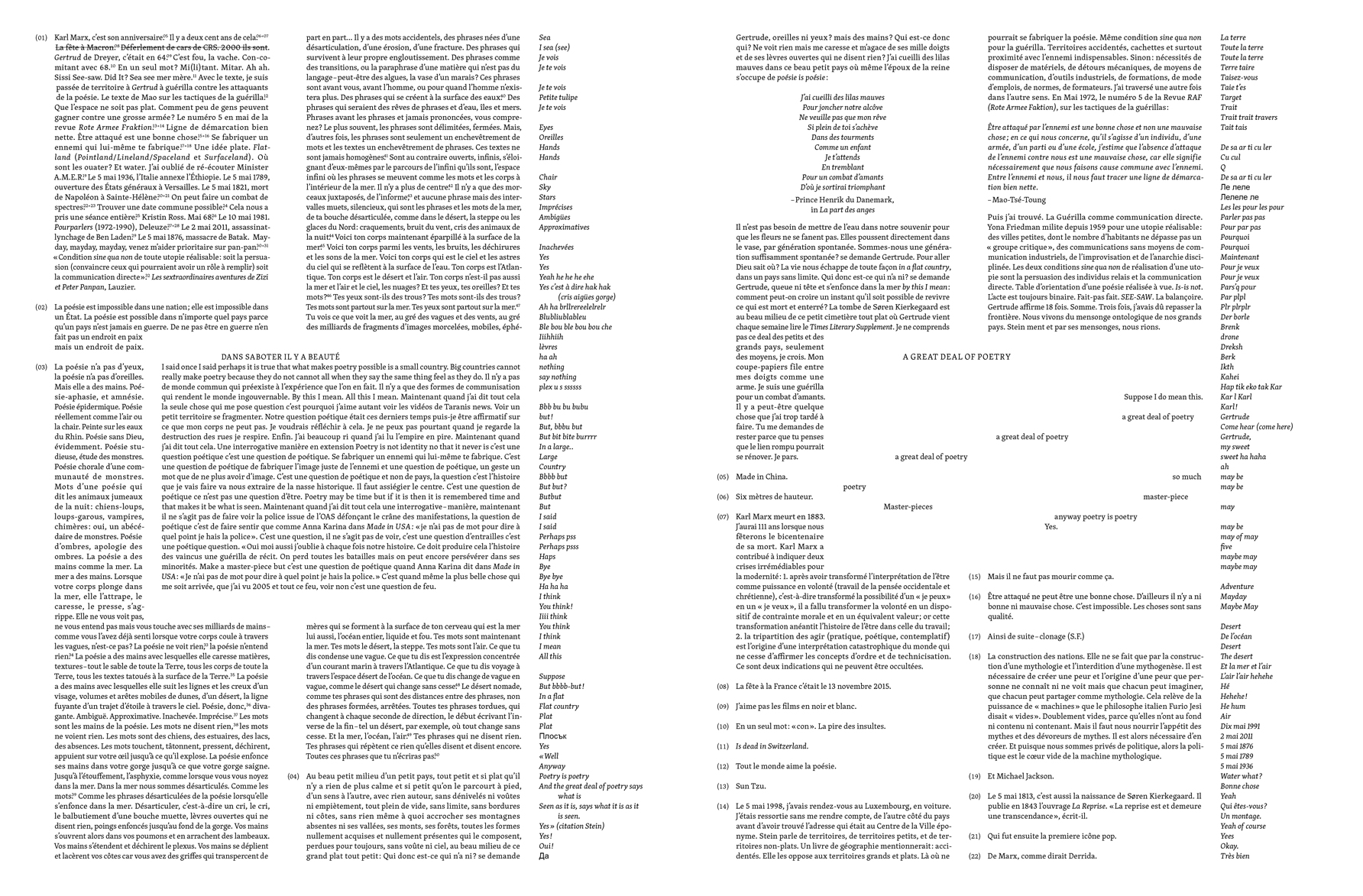

Interlope Magazine, with Guillaume Letellier, Bureau de typographie and Jean-Marie Delbès, identity, editorial, custom typeface and ad campaign, offset printing, 2022–

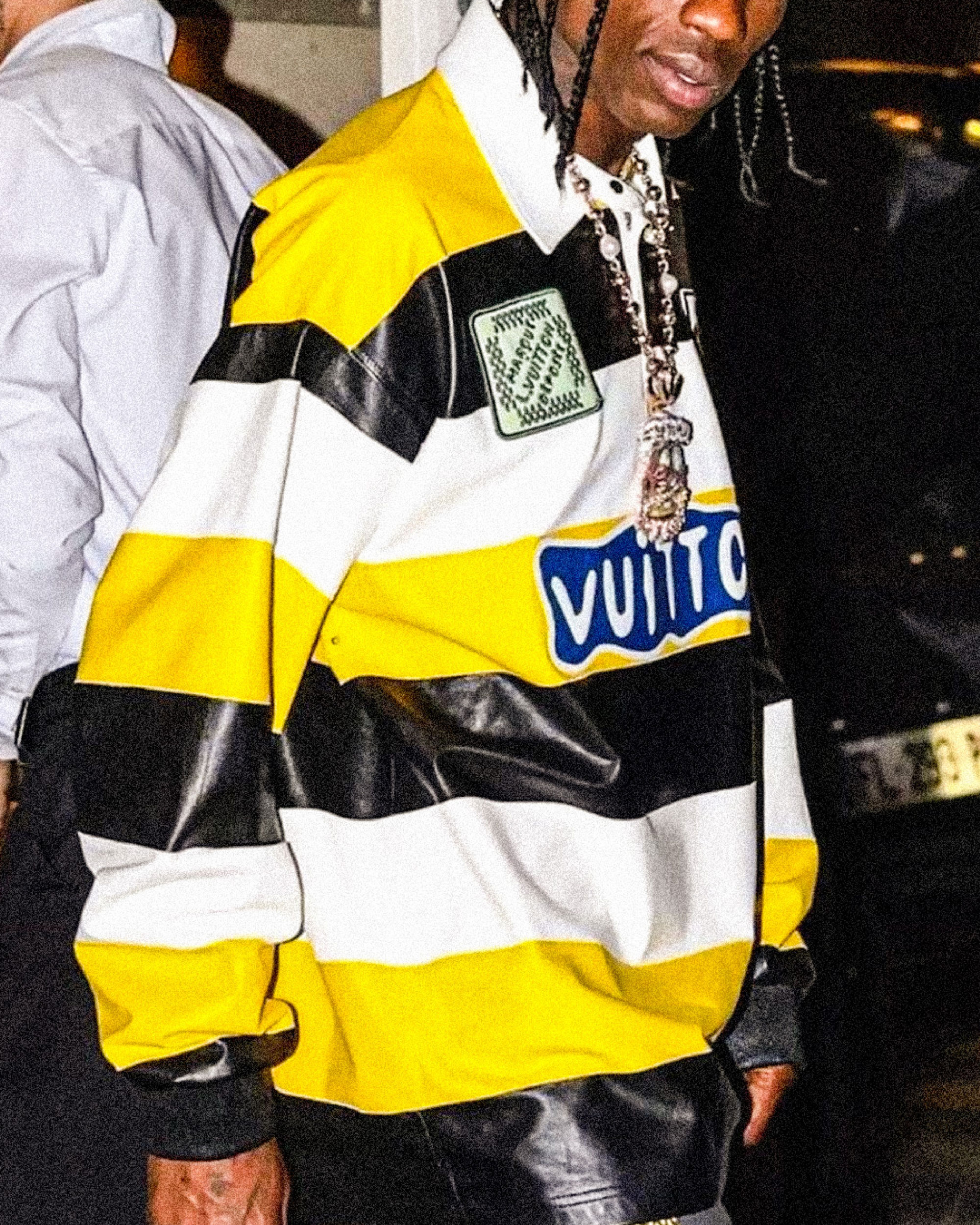

Louis Vuitton Menswear collection SS24 by Pharrell Williams, custom typeface (incl. 4 stylistic sets), 2023

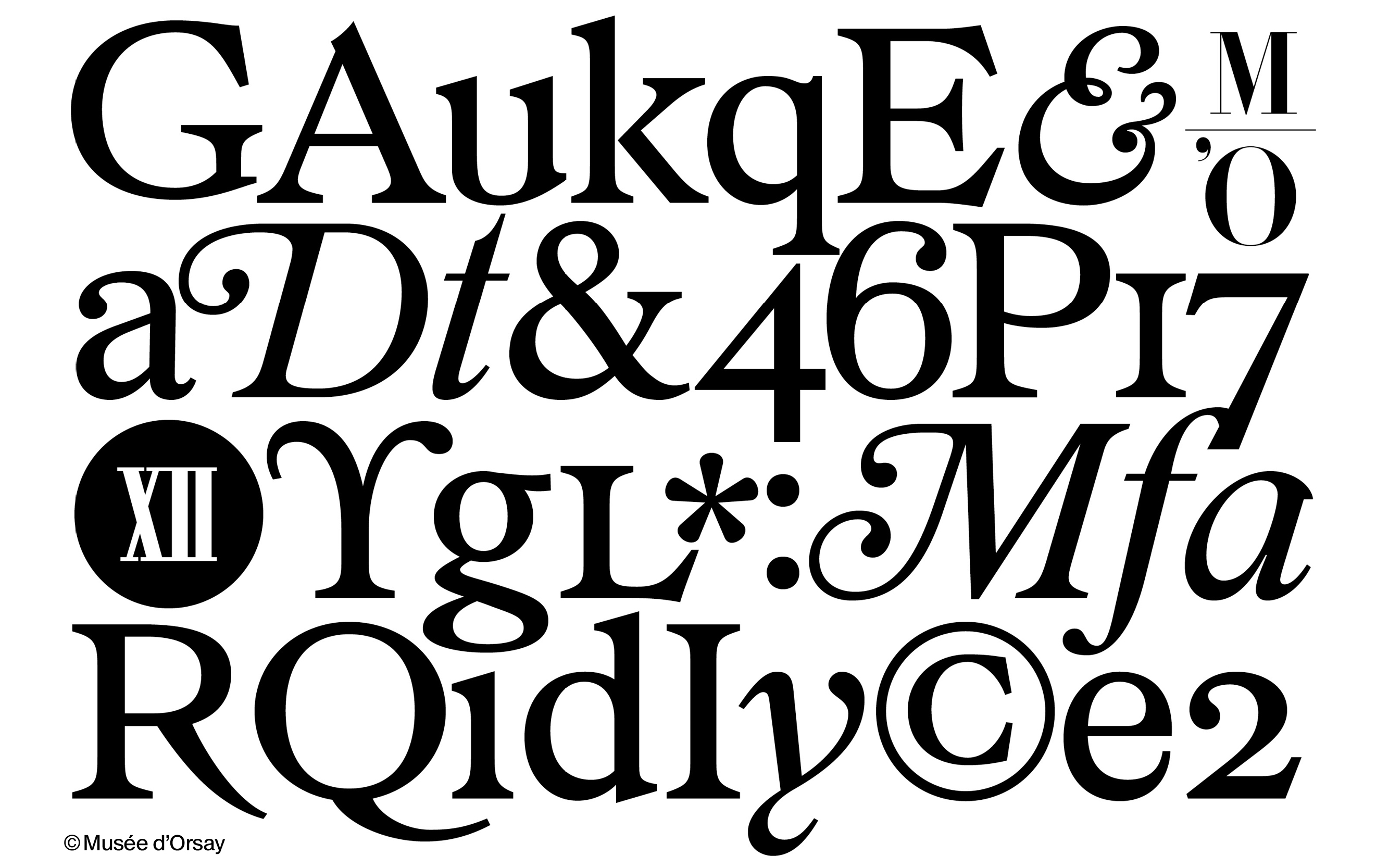

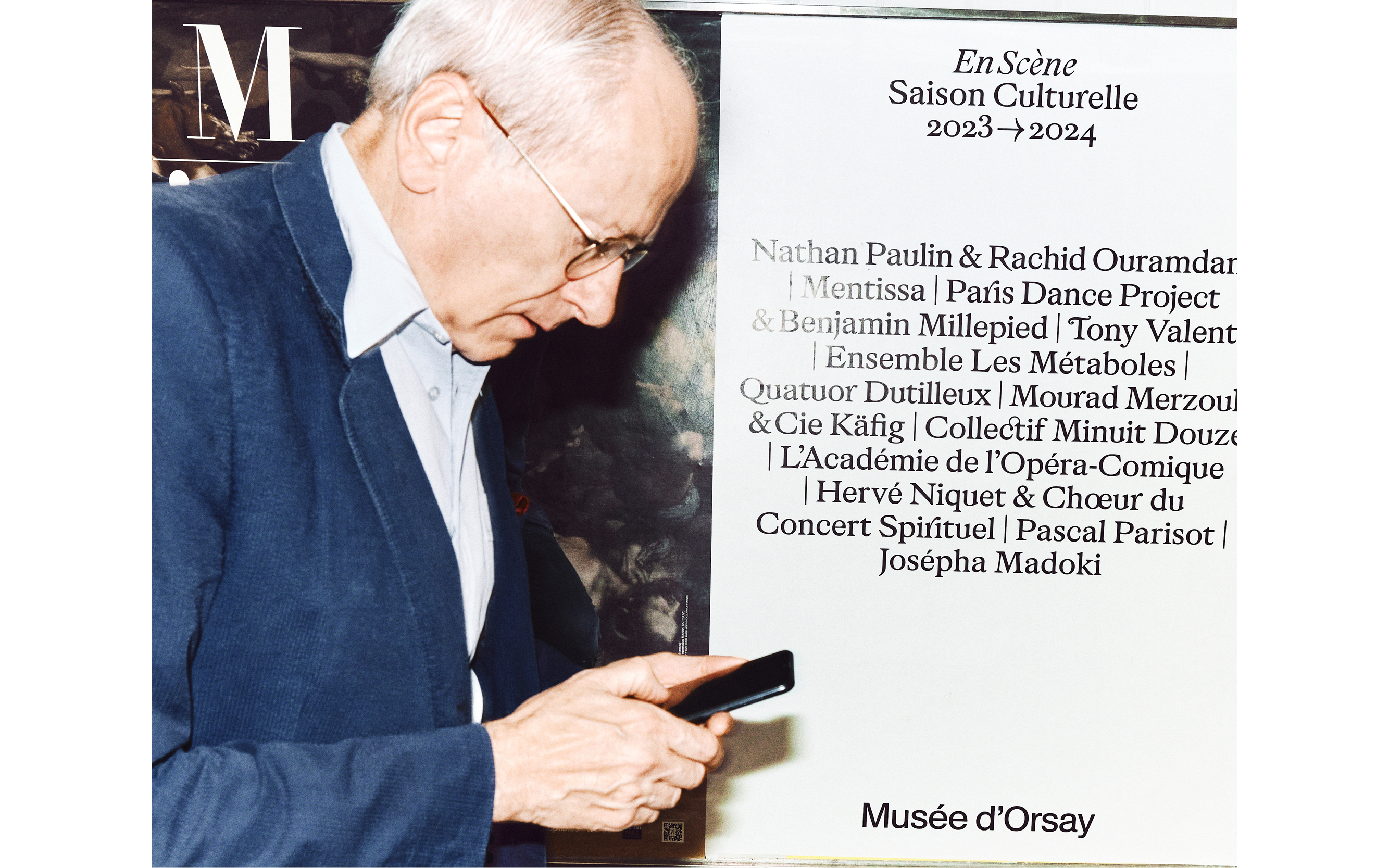

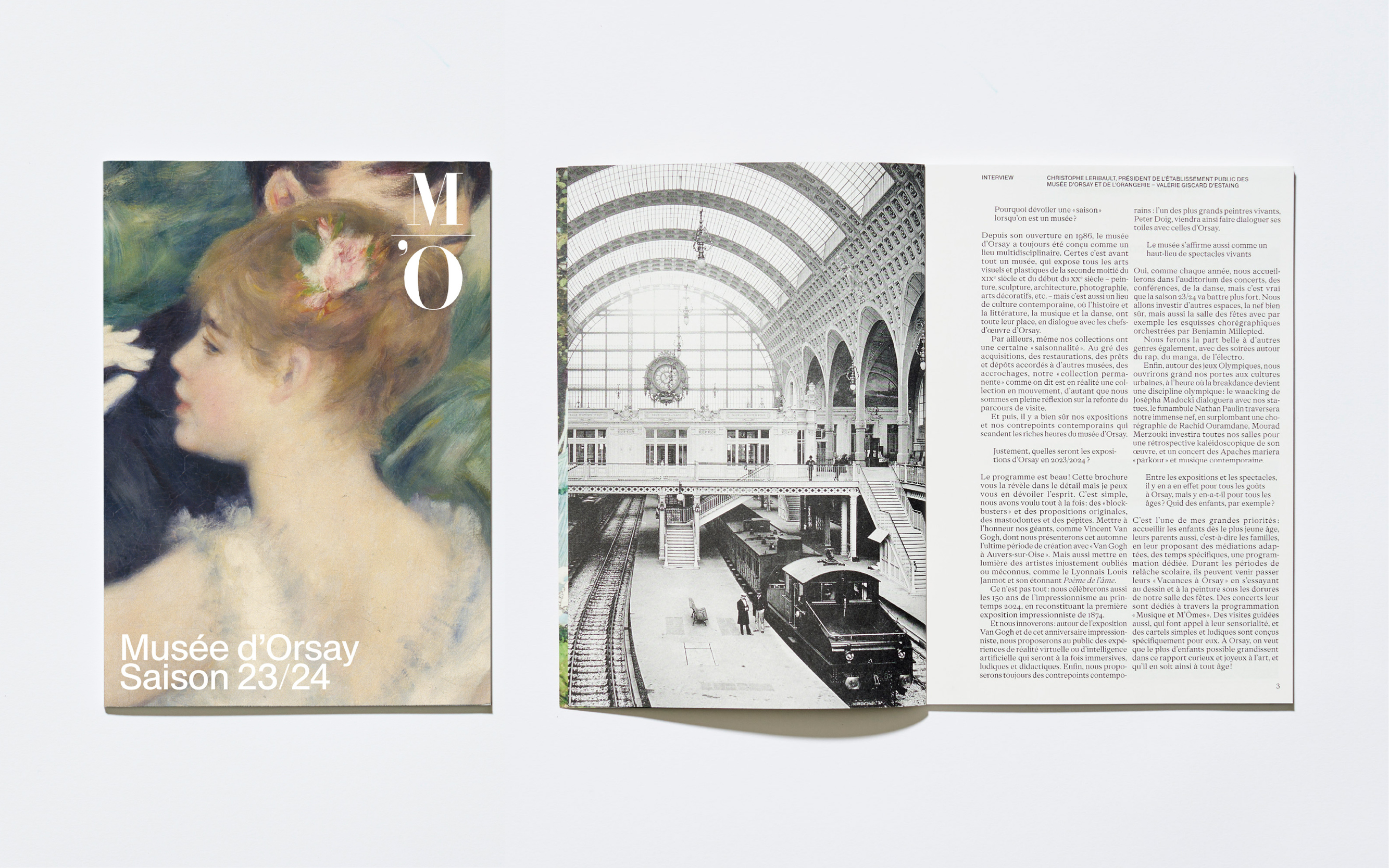

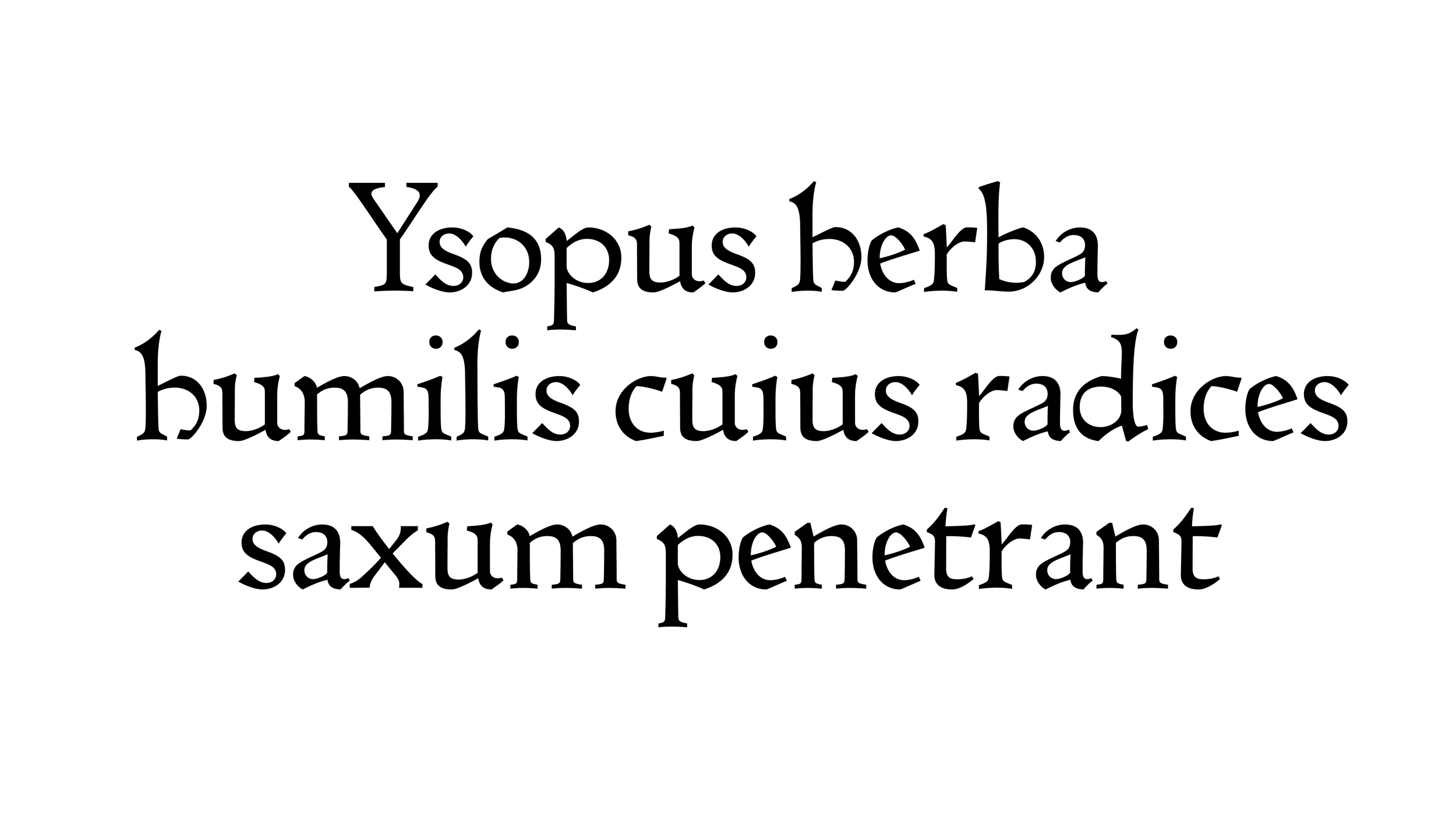

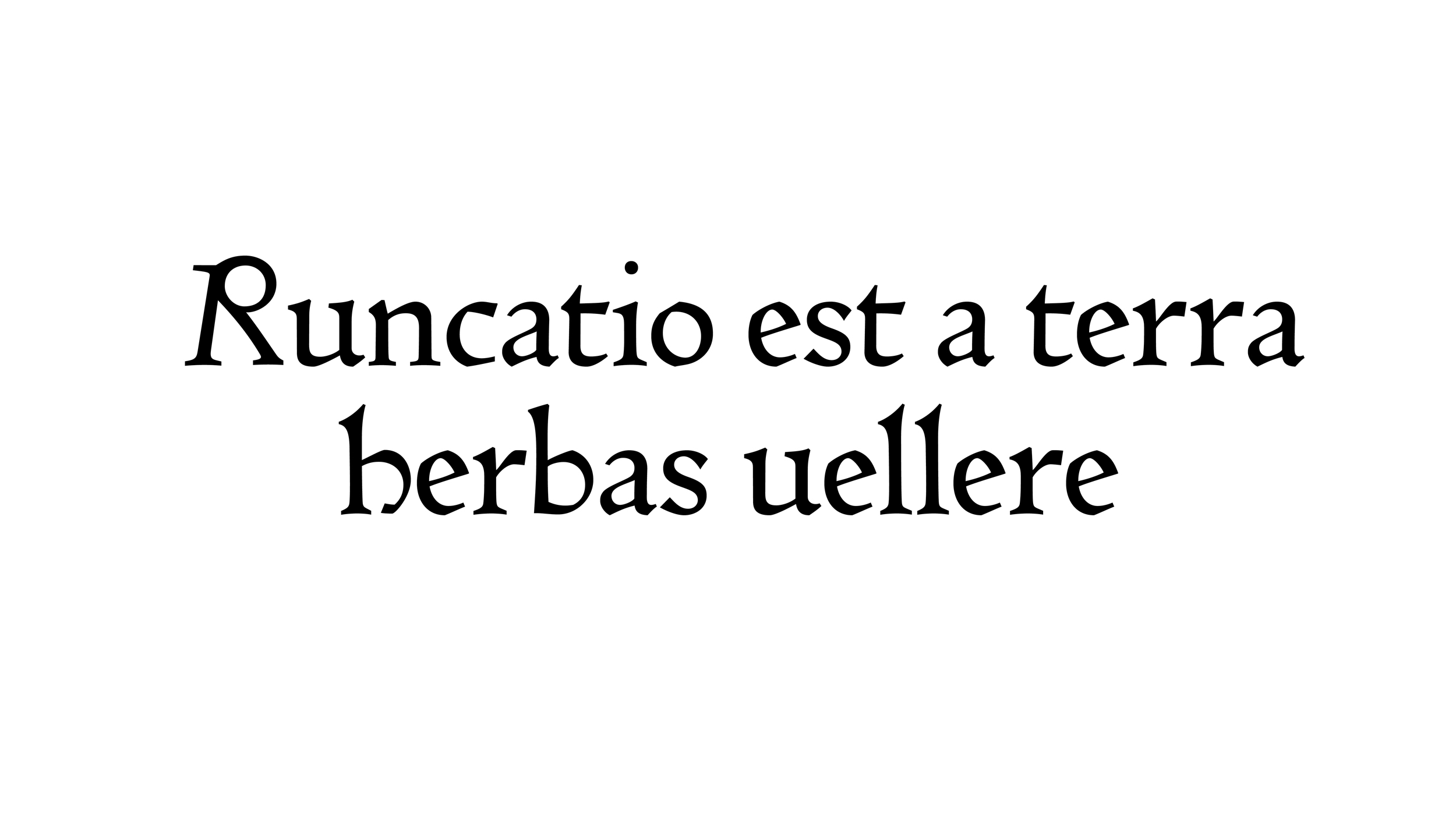

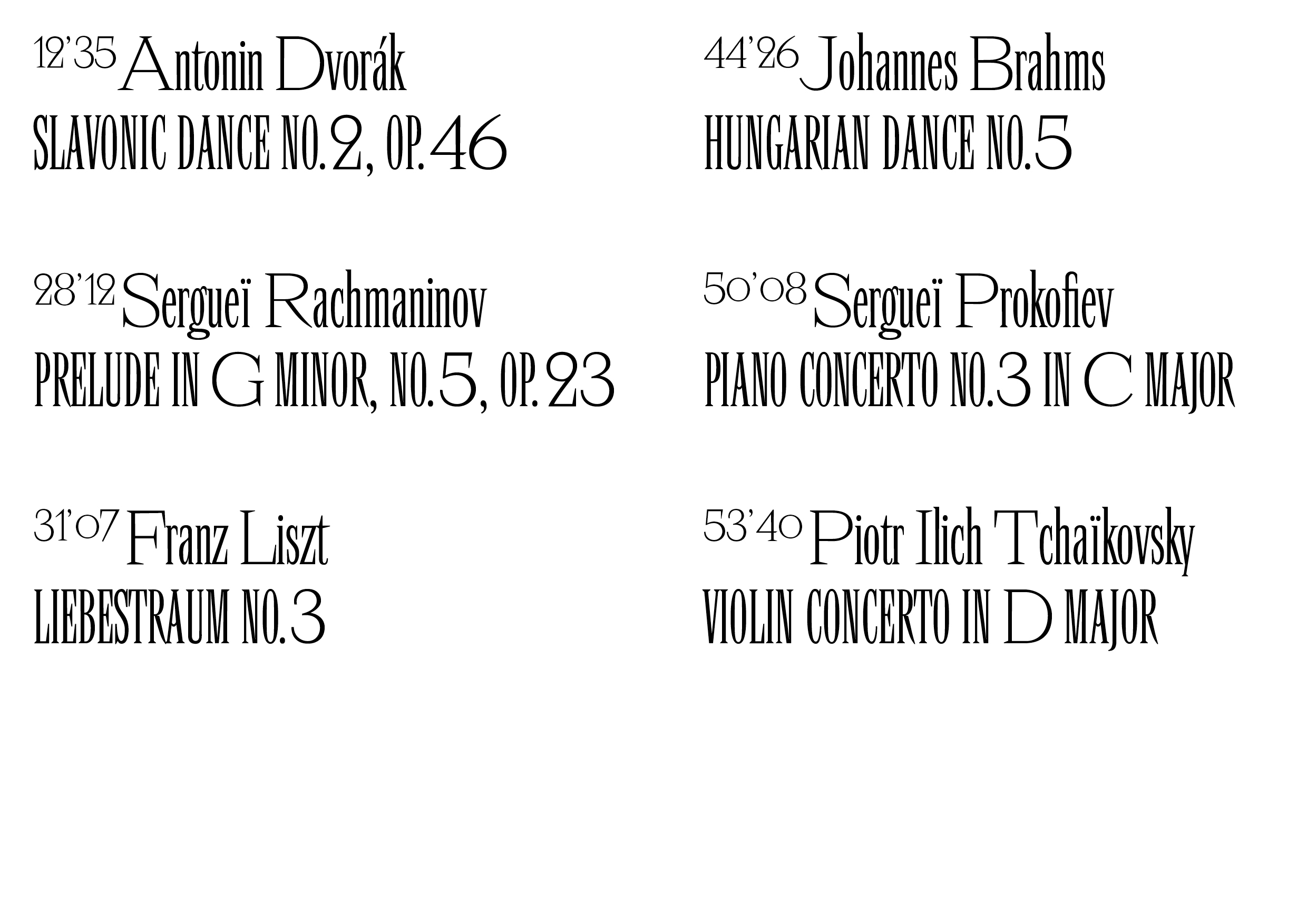

Musée d’Orsay, custom typeface (Roman, 858 glyphs & Italic, 854 glyphs), ad campaign & programm, parts of the global rebranding of the museum. Art direction by zoo, designers graphiques, font mastering & consulting by Jérôme Knebusch, 2023

Camille Surault, logotype, bespoke typeface. Identity by Bureau DGC, images © Tim Elkaïm, 2024

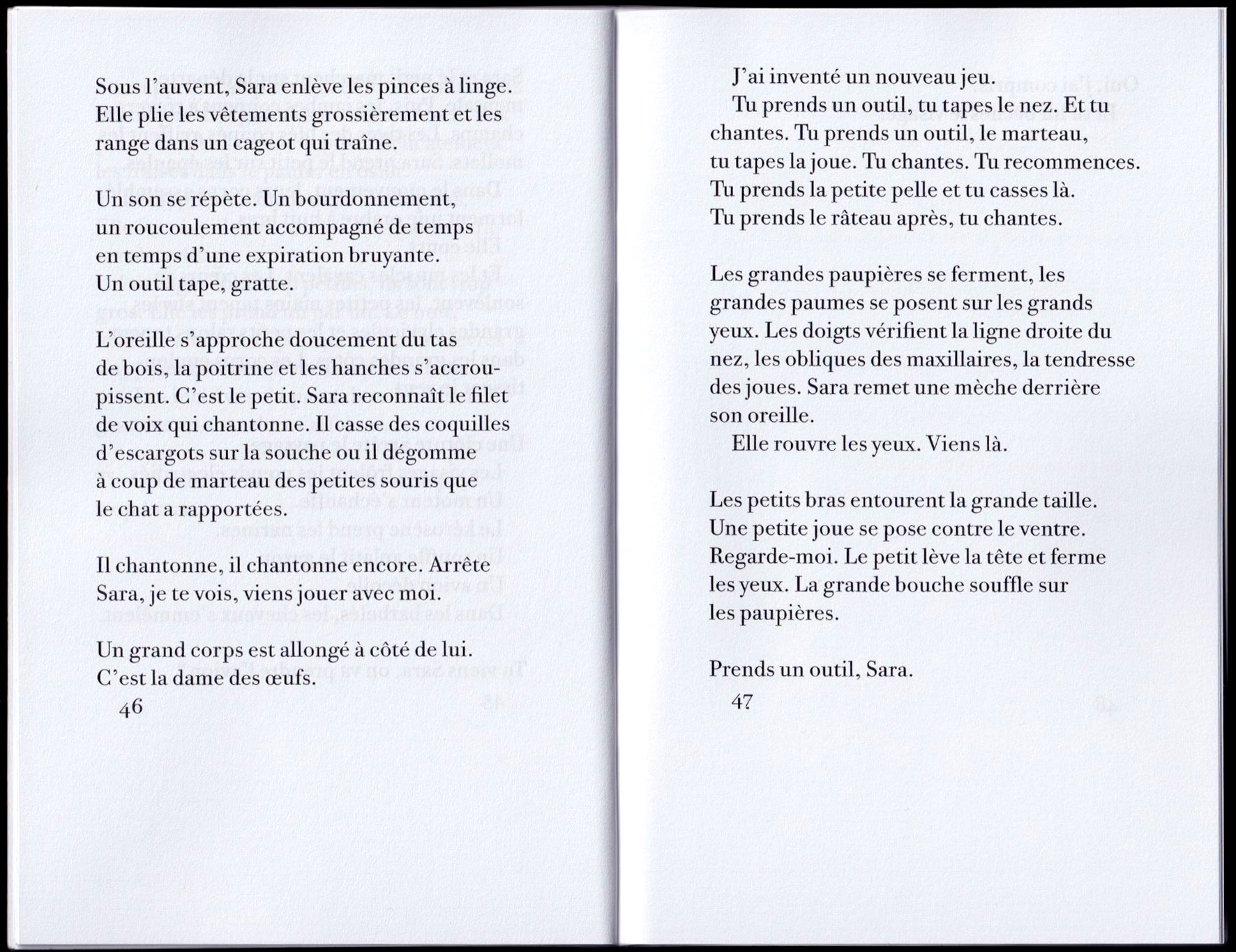

Estelle Benazet Heugenhauser, Bêcher son visage, 11 × 17 cm, 56 p., digital printing, pamphlet, Auteuil: La Chambre verte, August 2020

zozo, a film by John Gray, custom typeface, titles & credits, November 2019

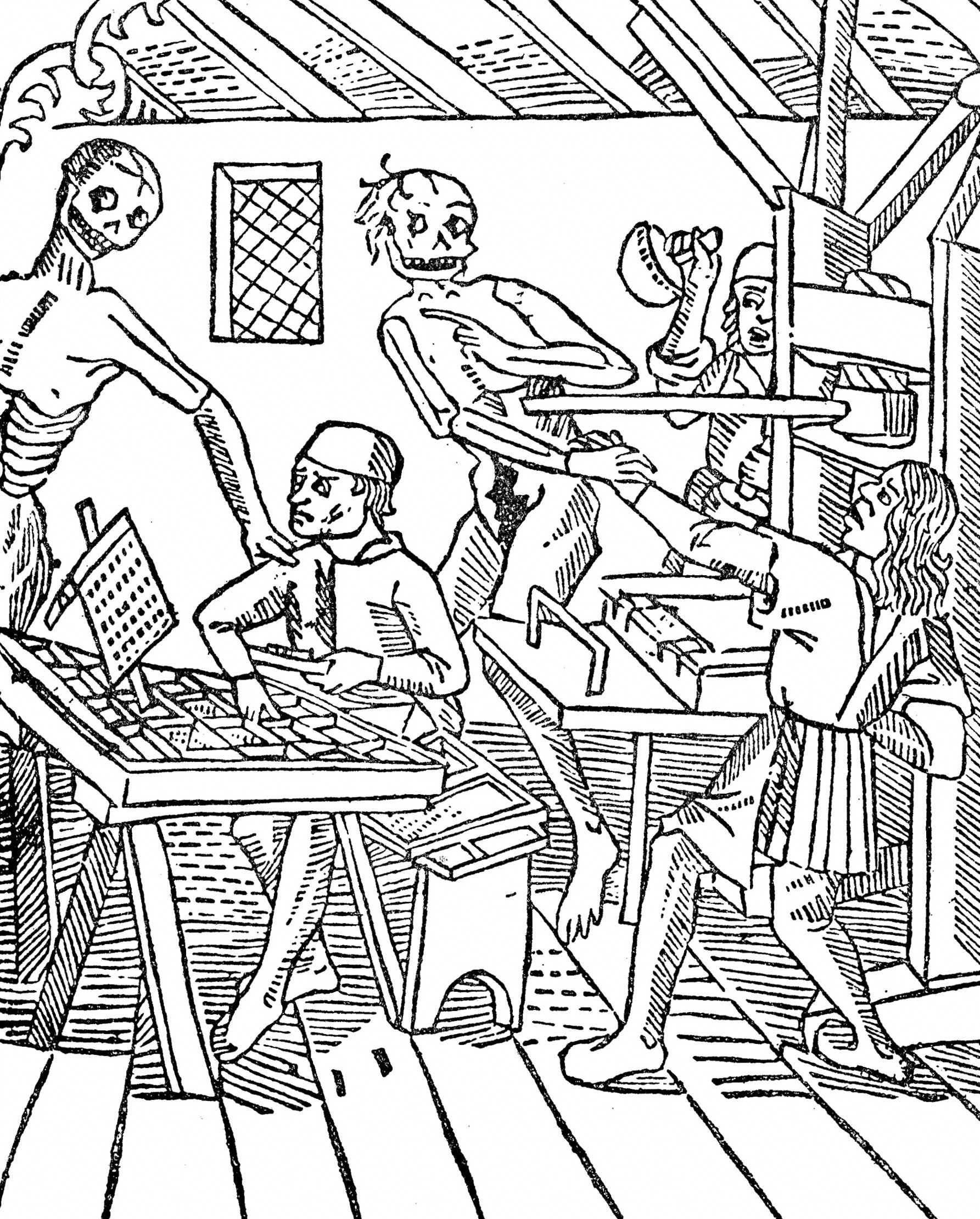

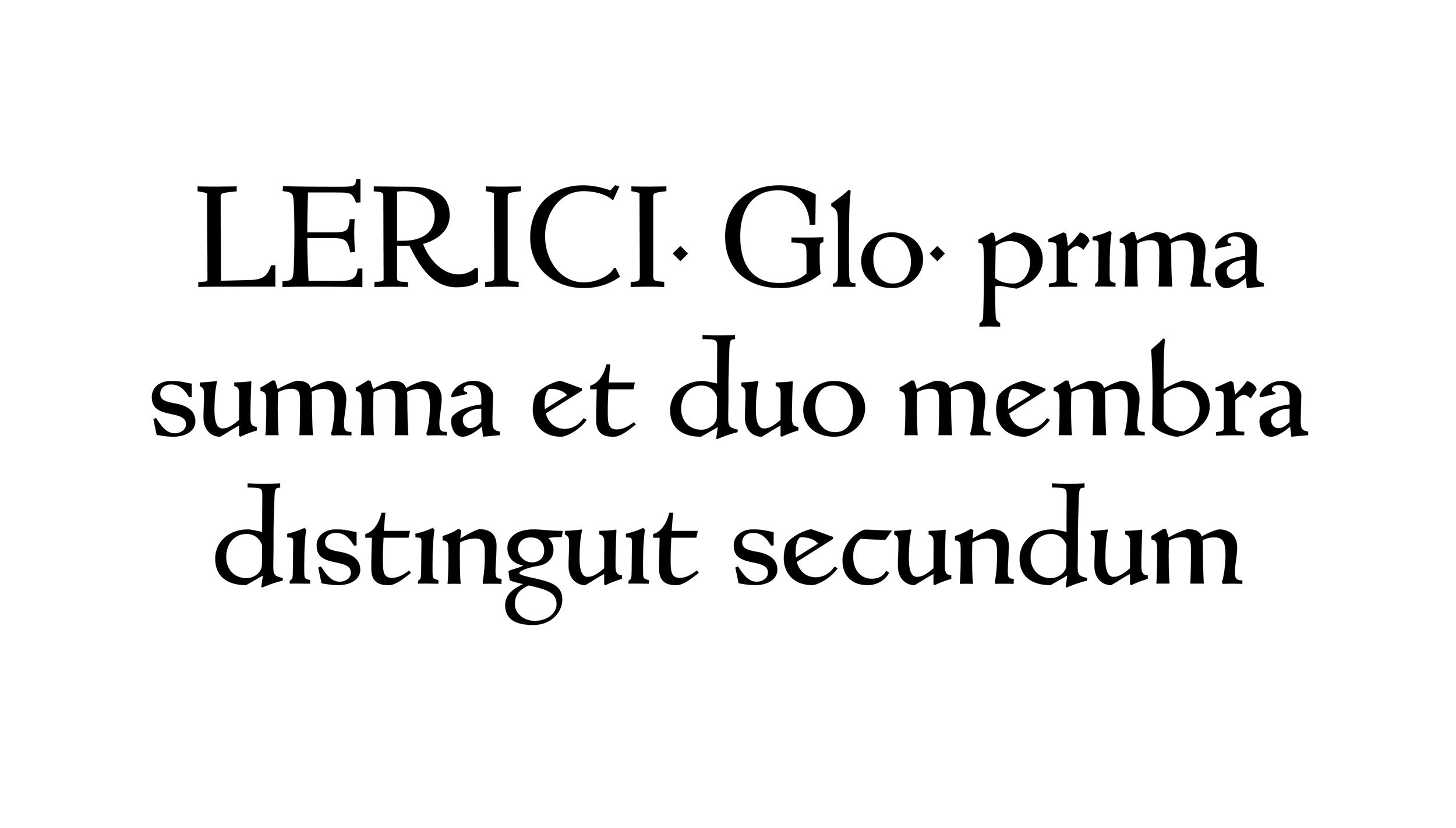

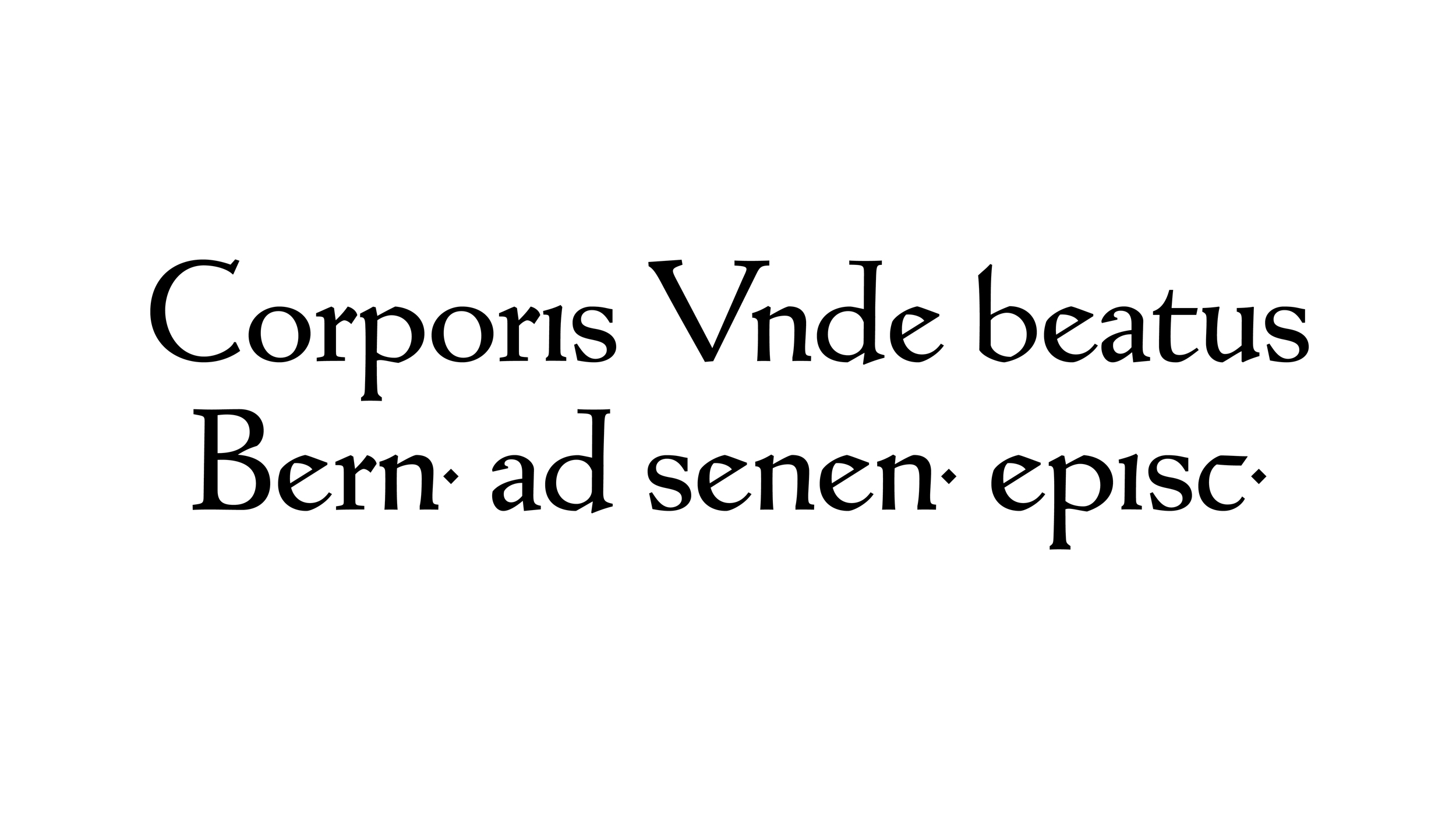

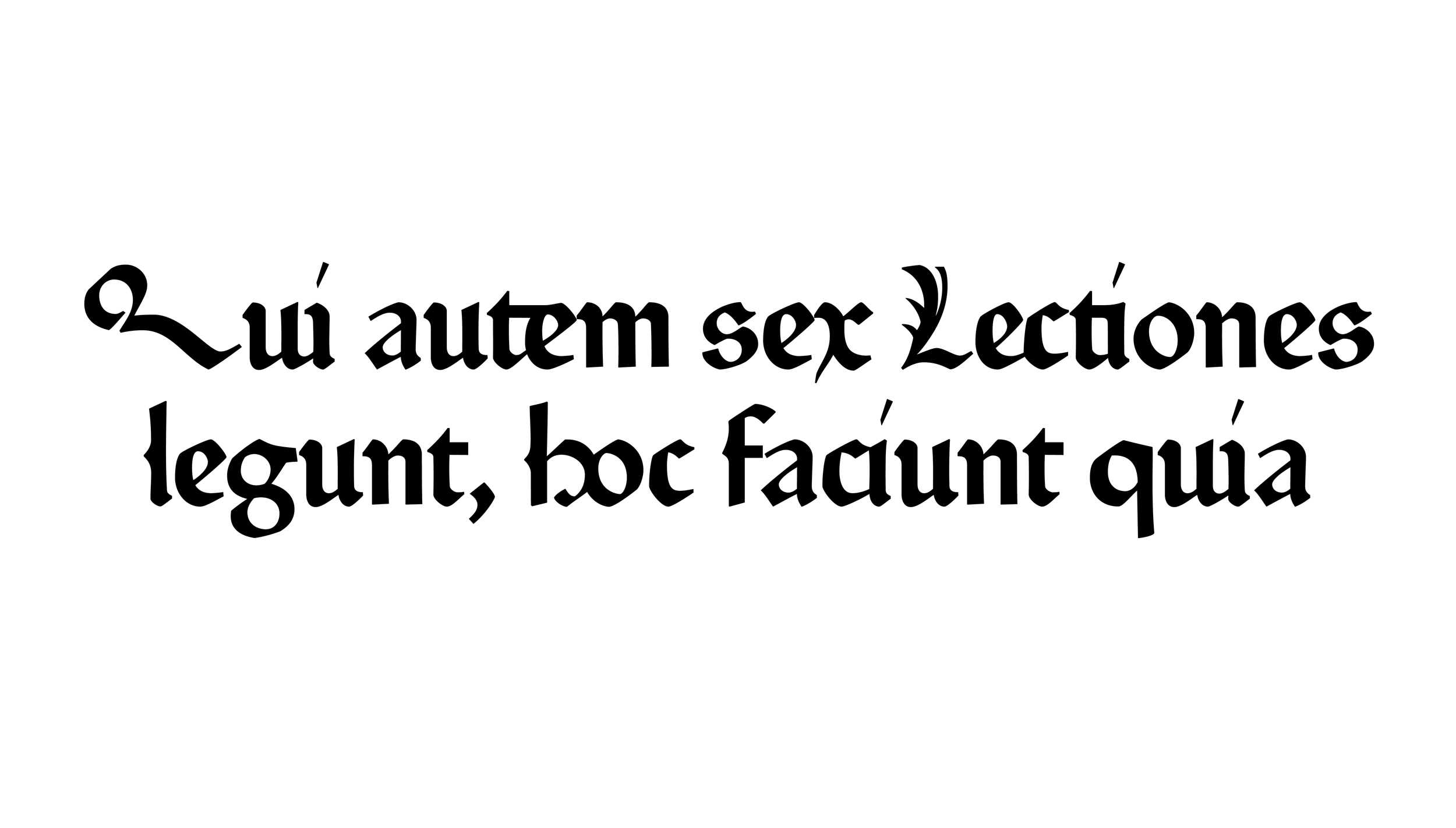

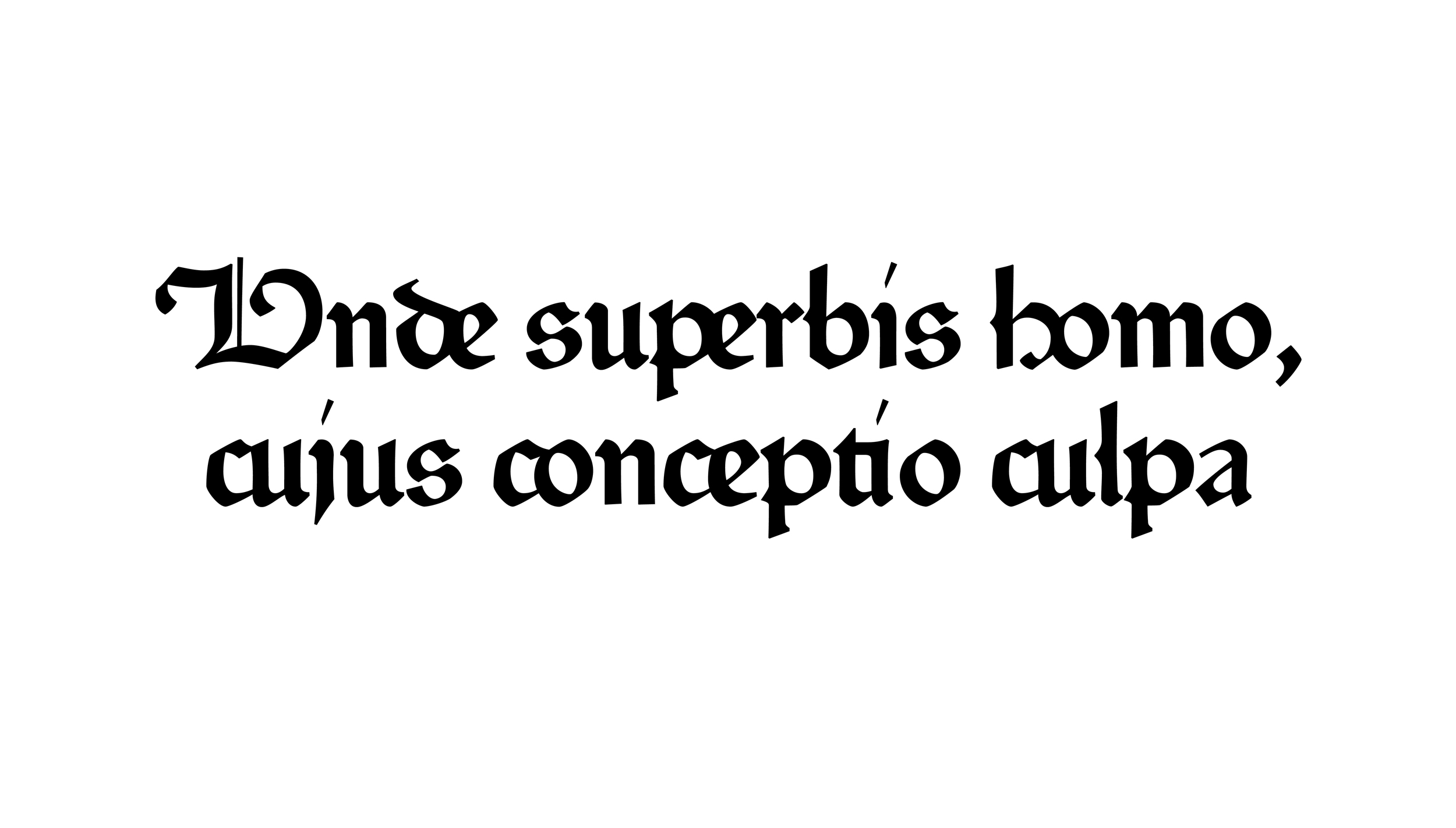

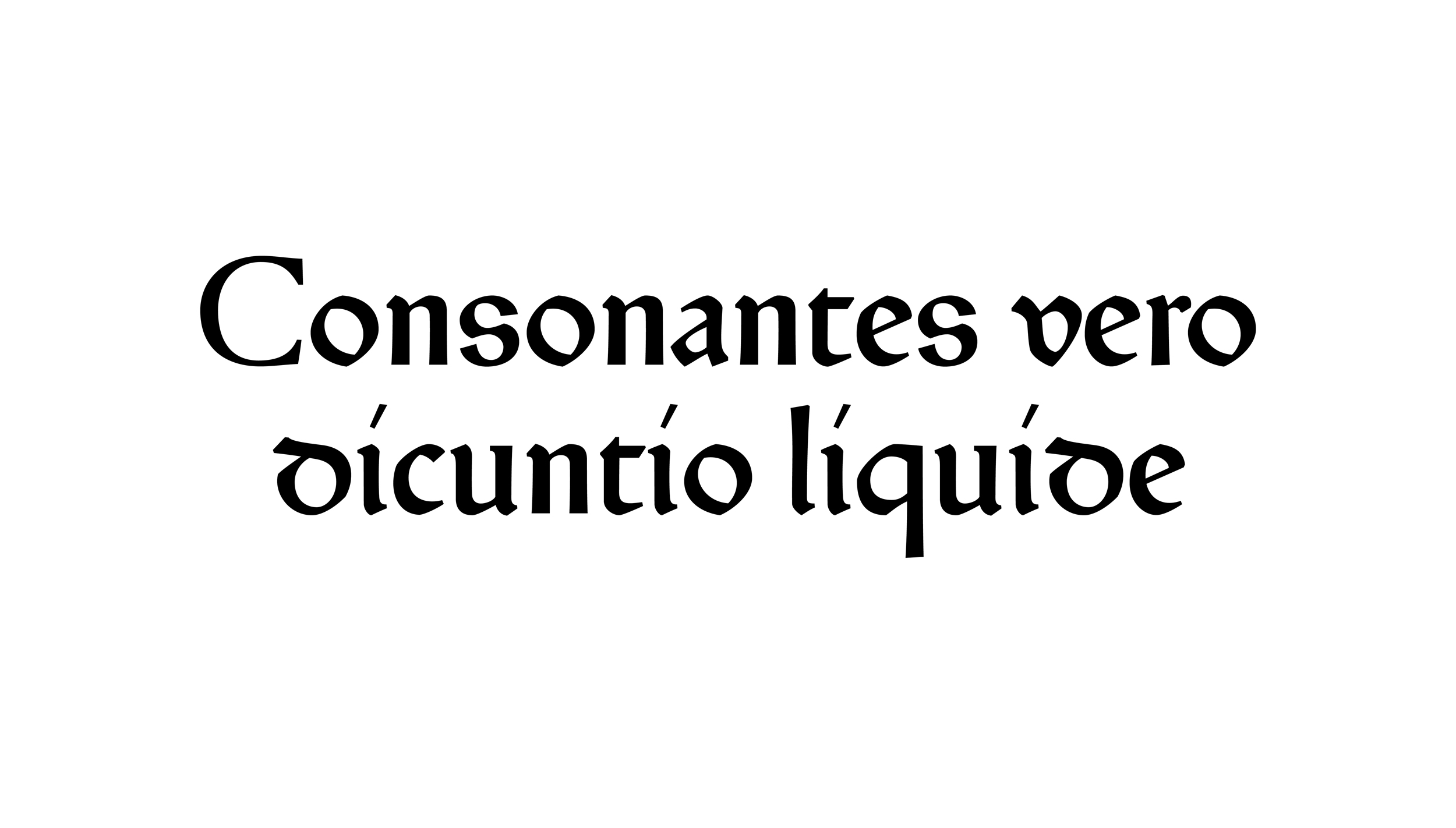

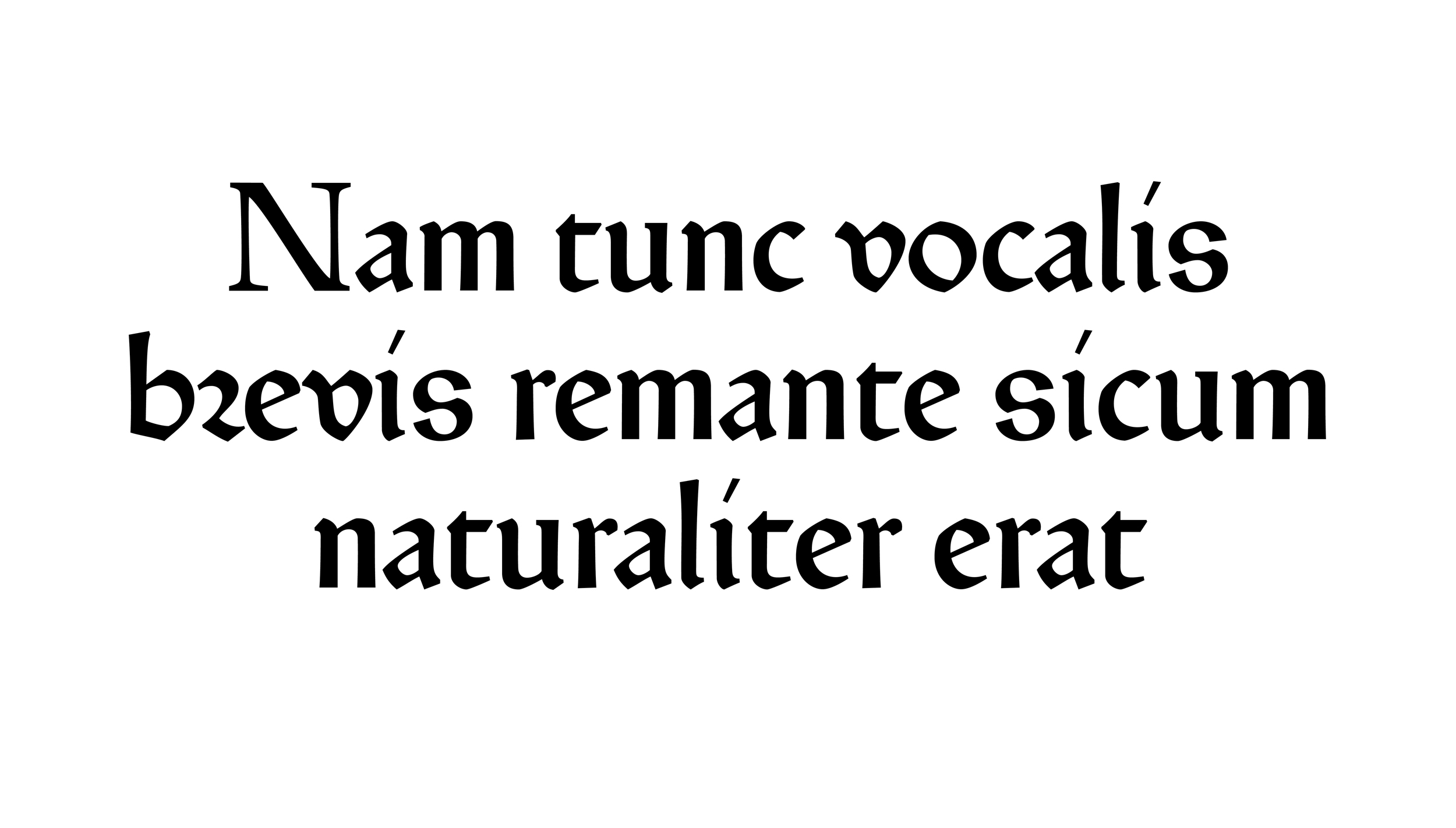

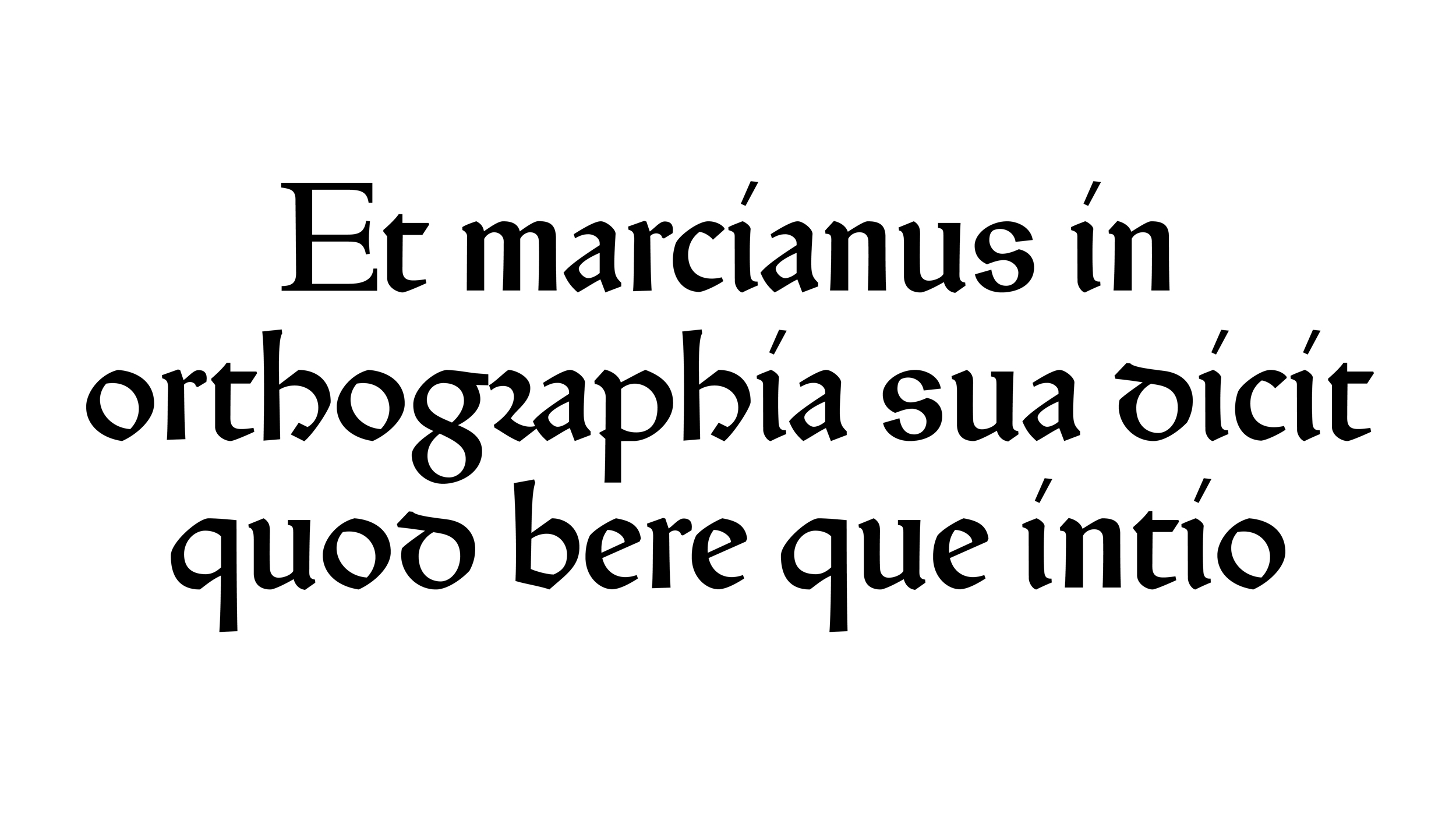

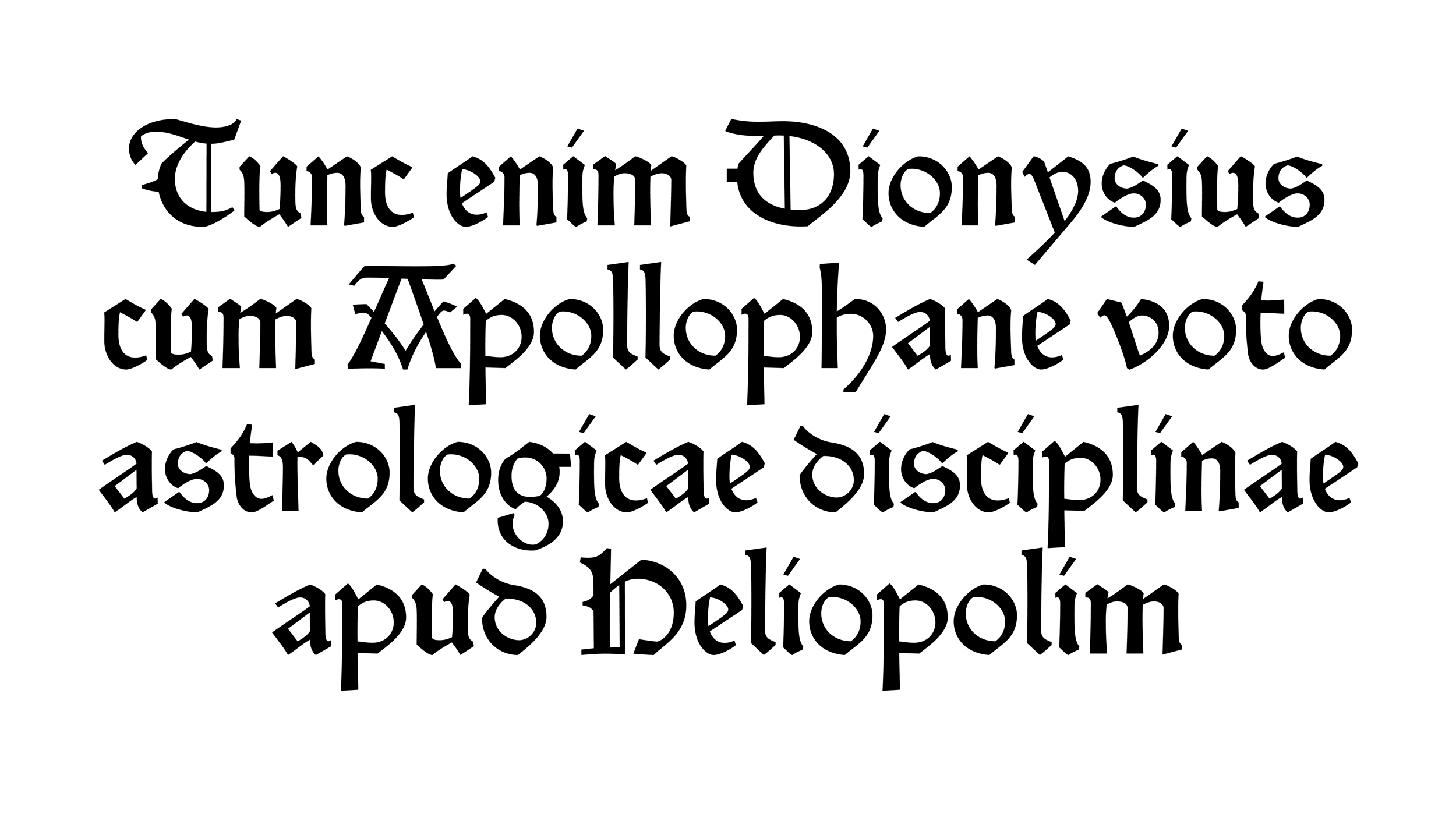

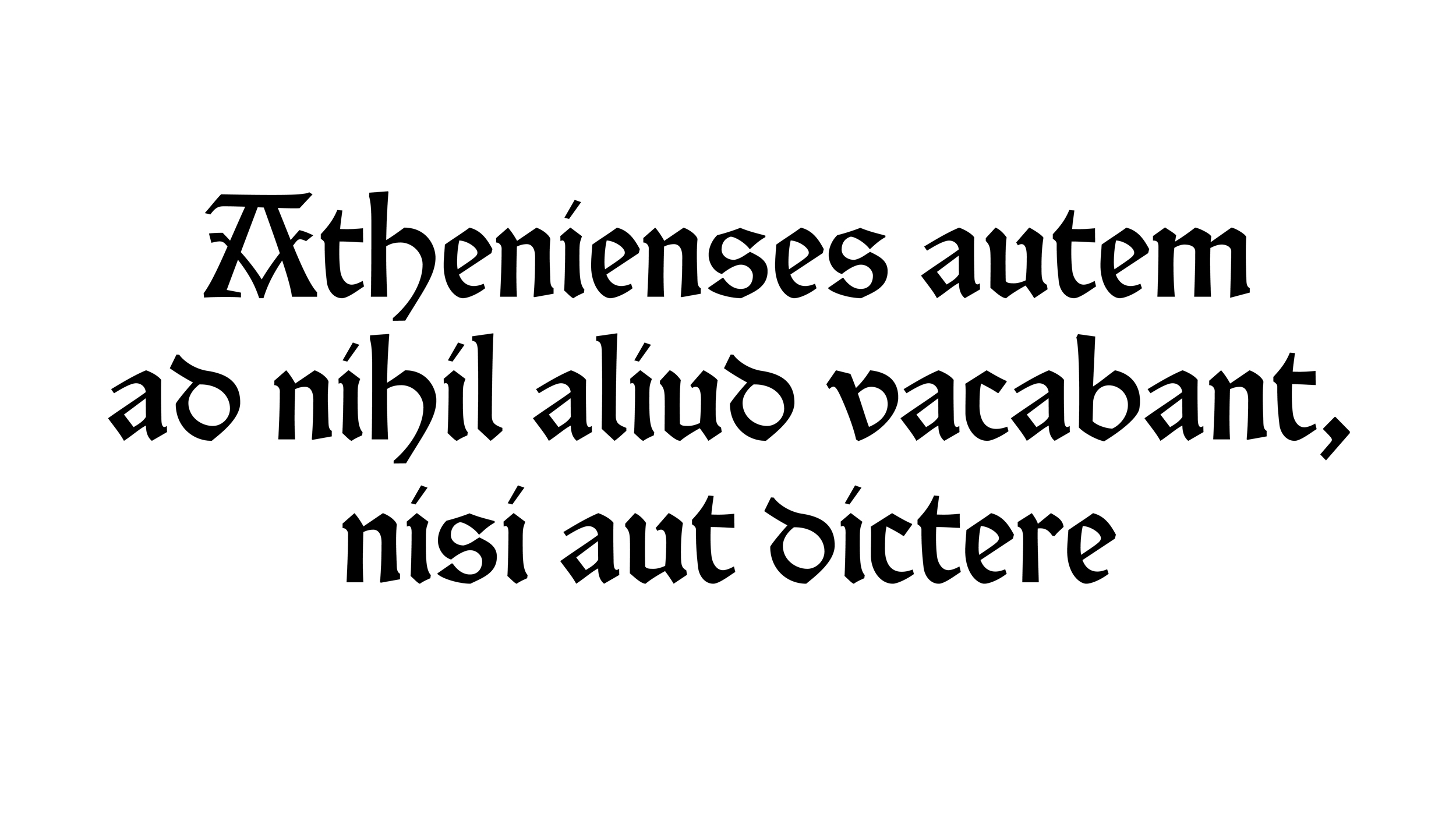

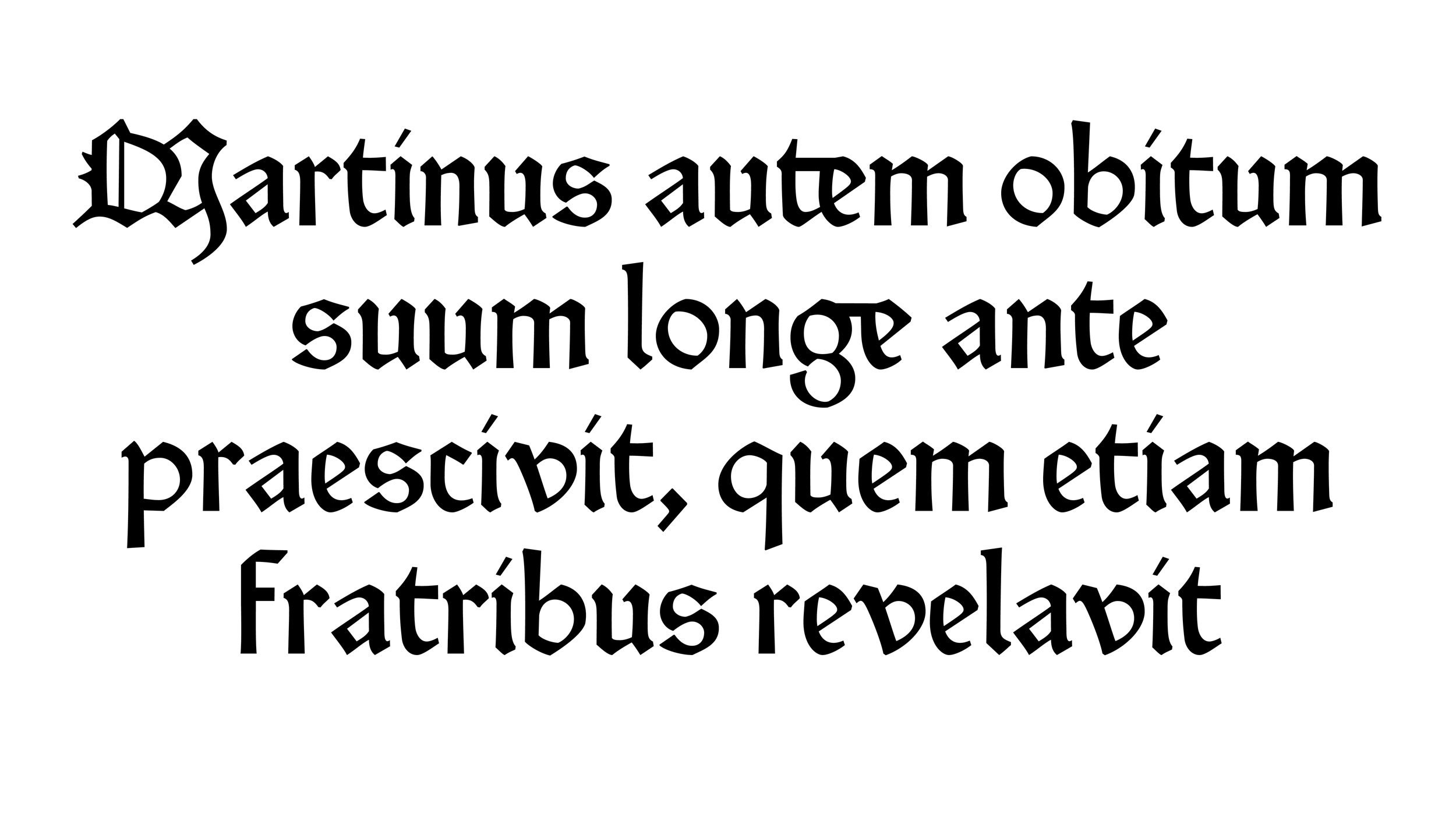

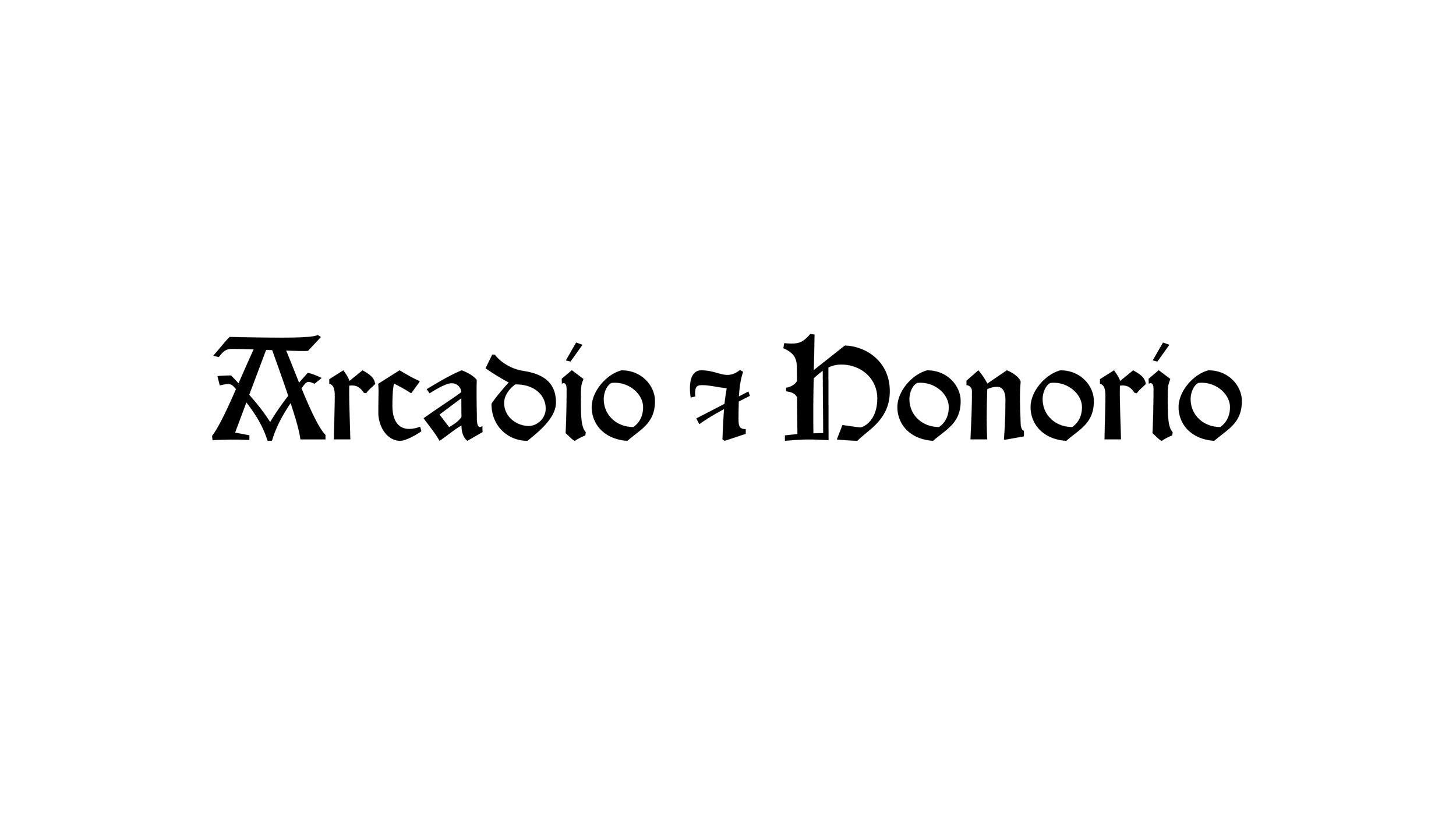

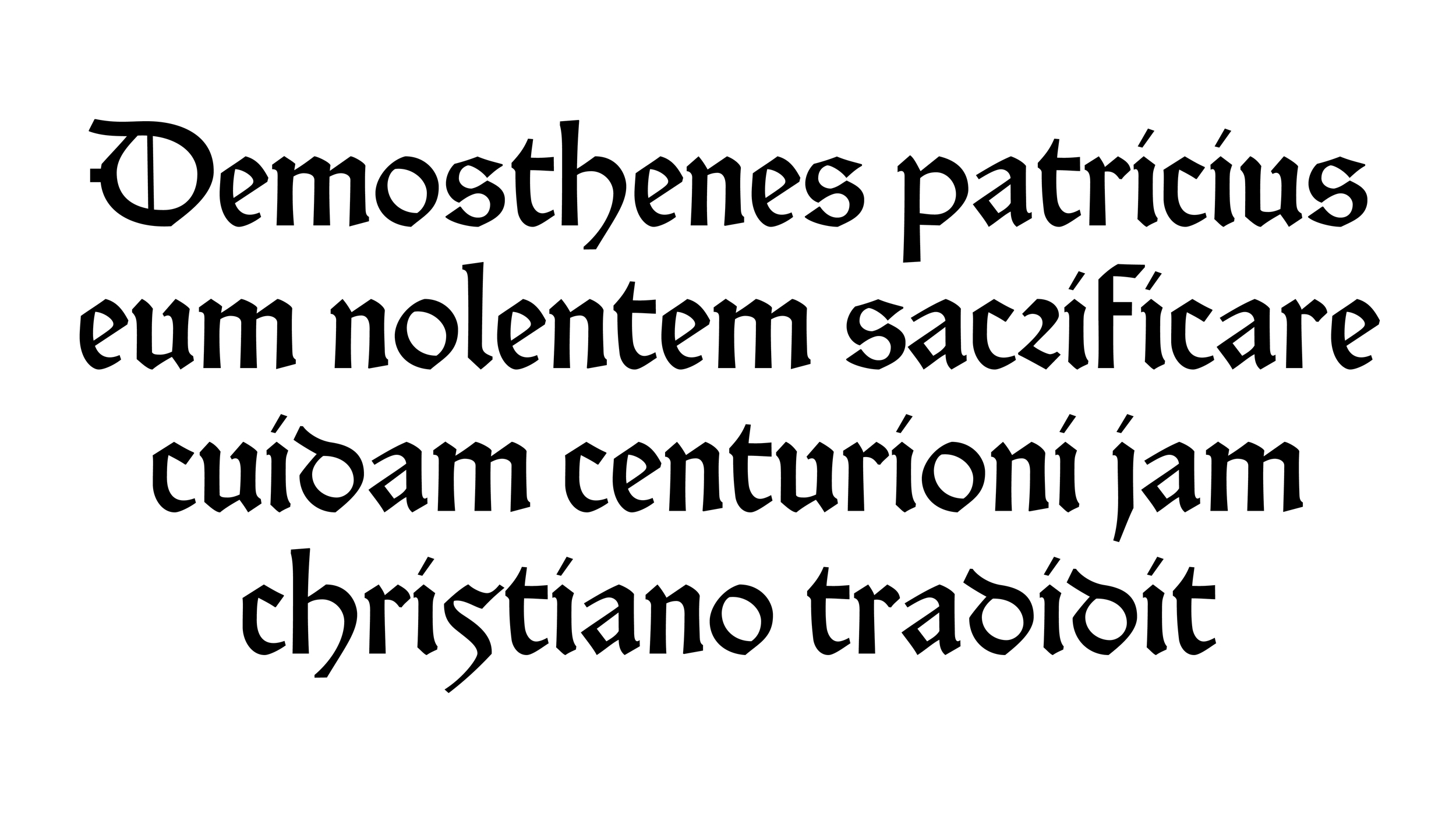

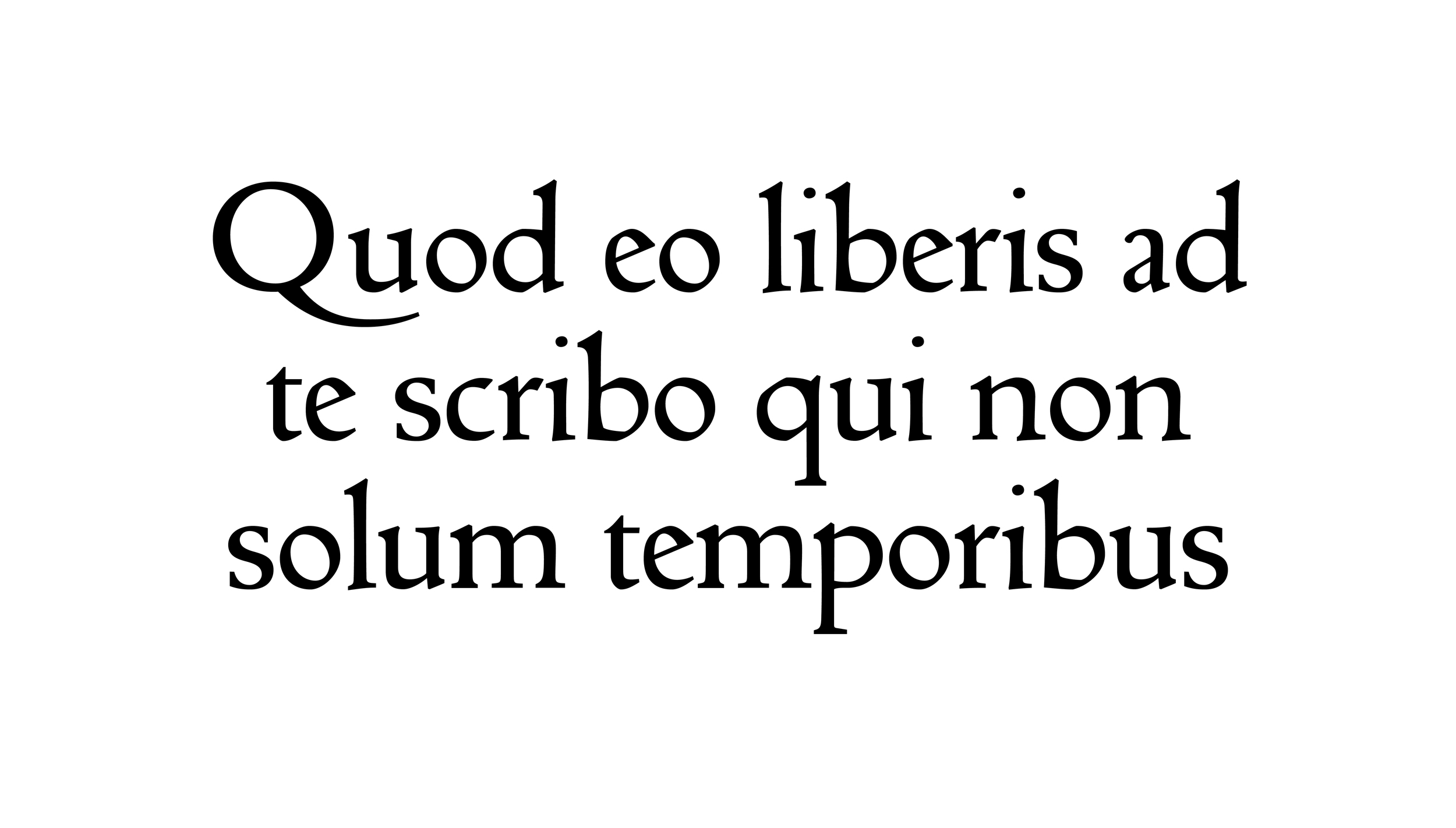

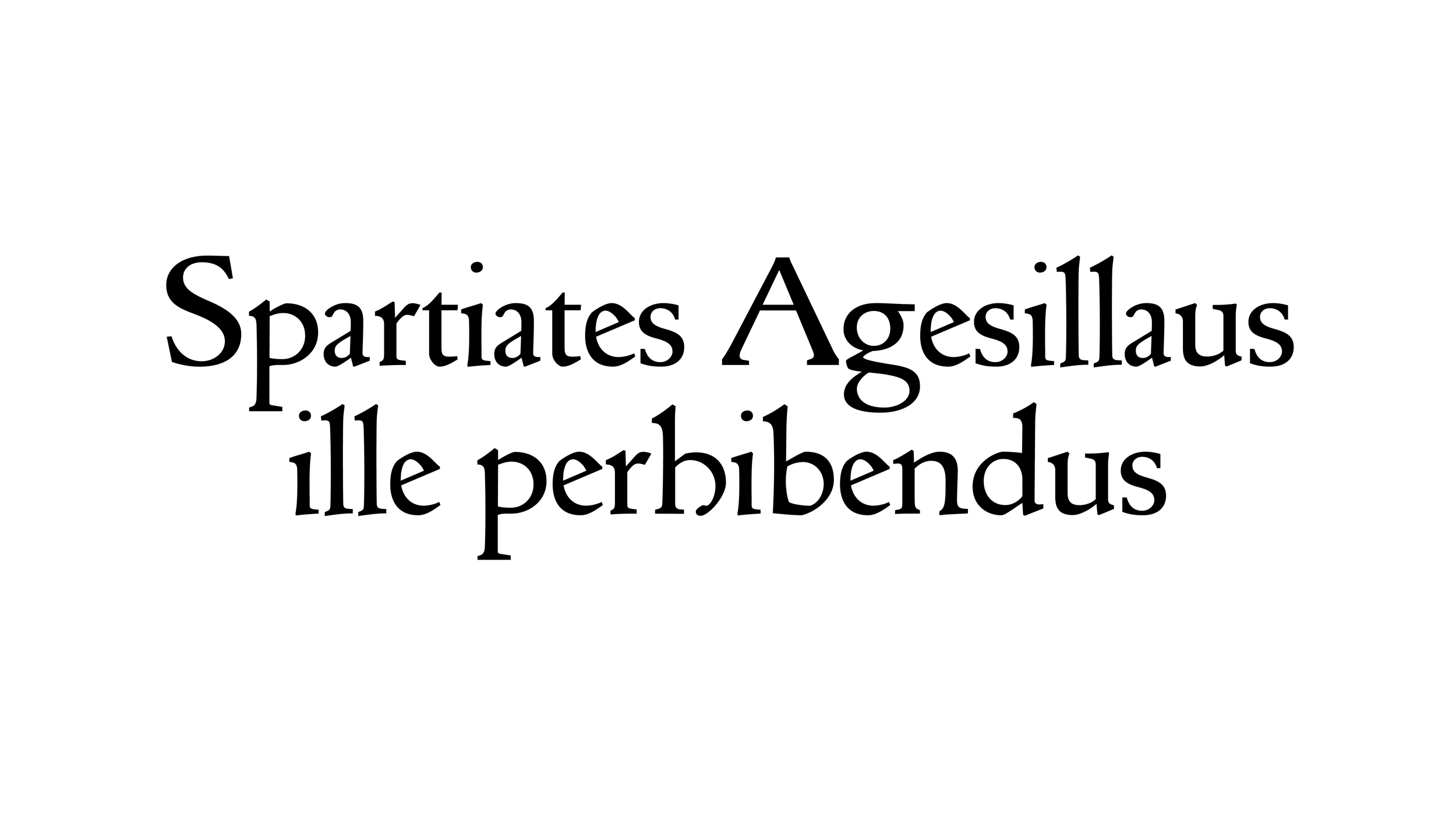

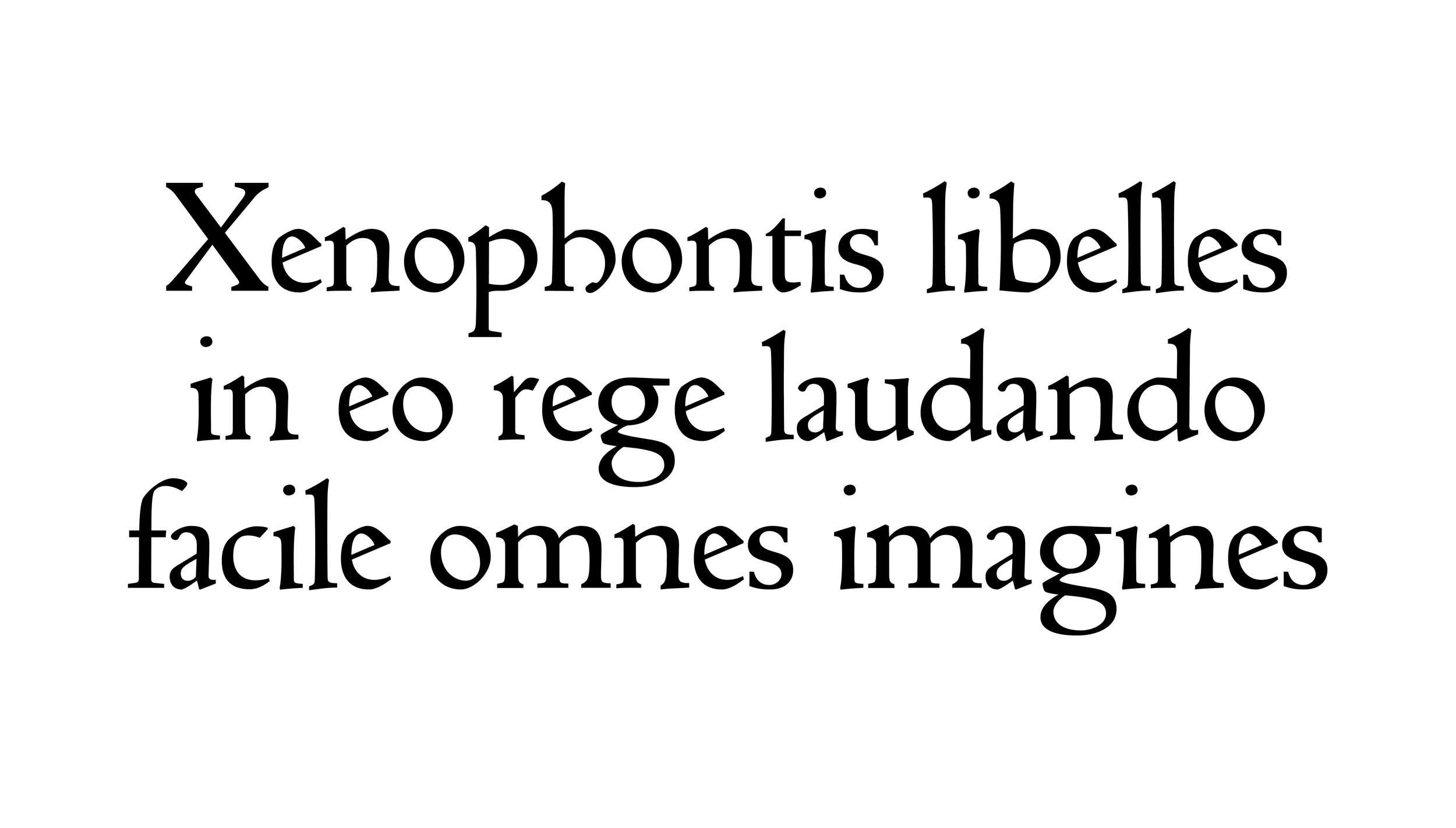

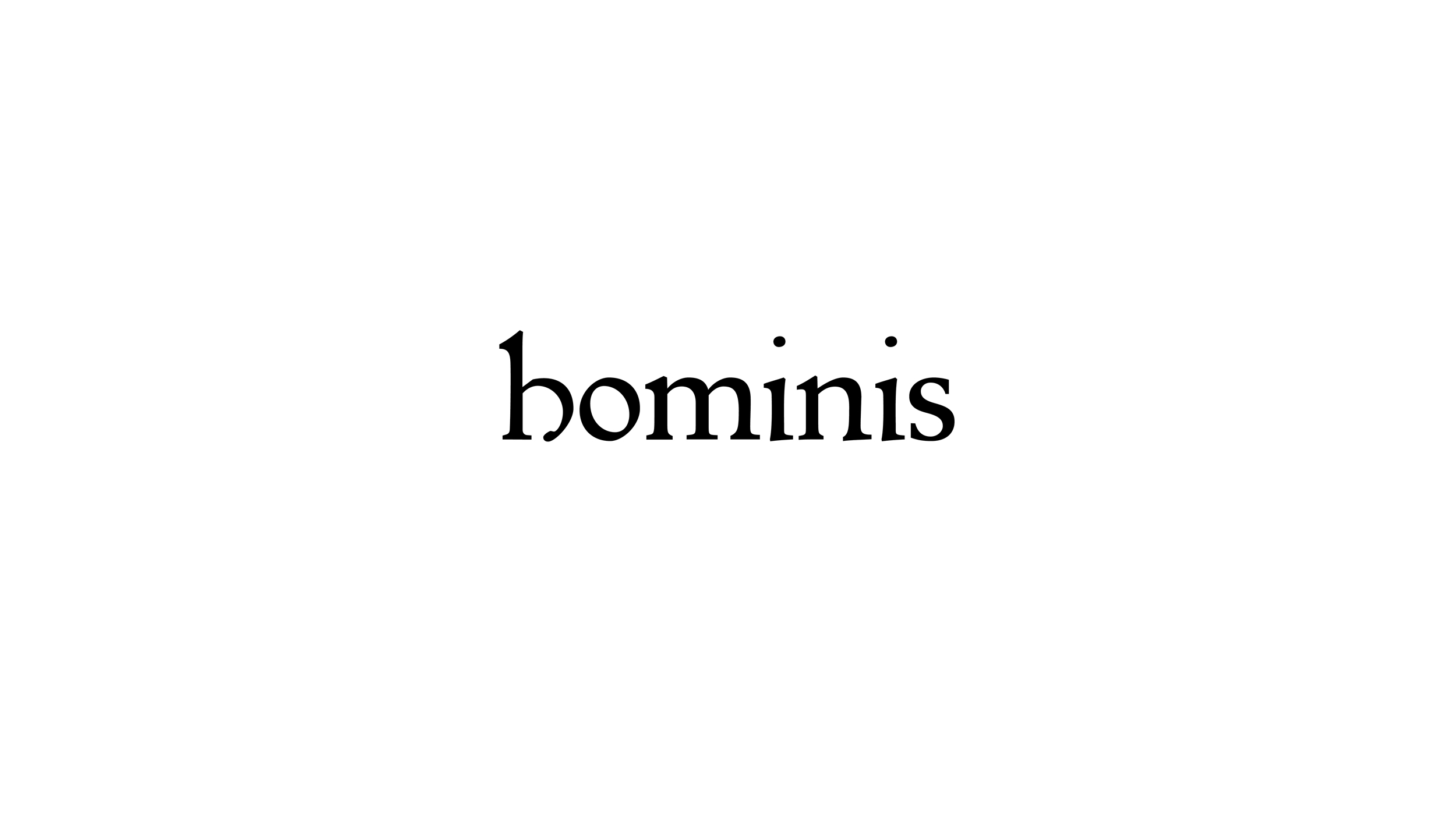

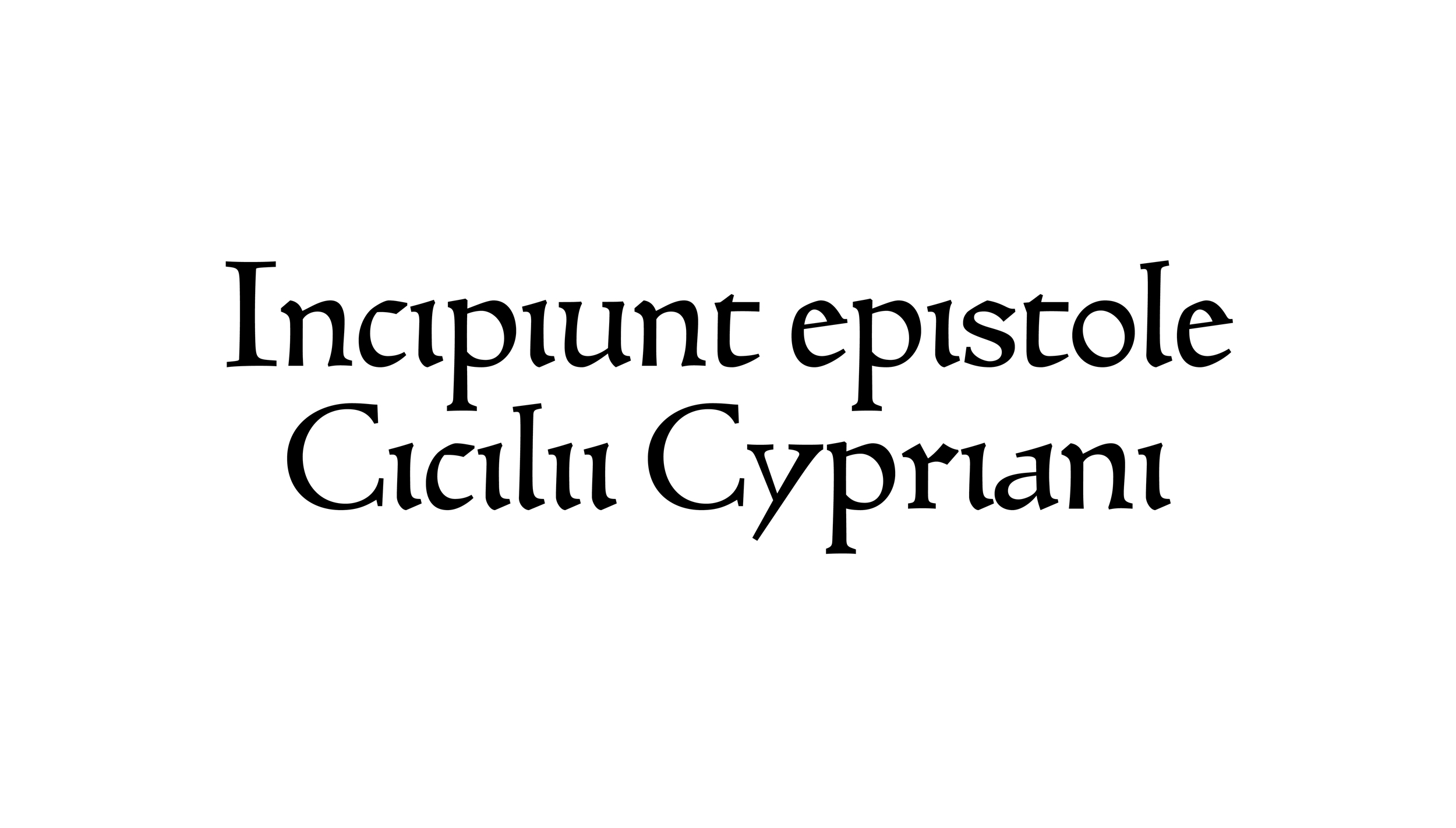

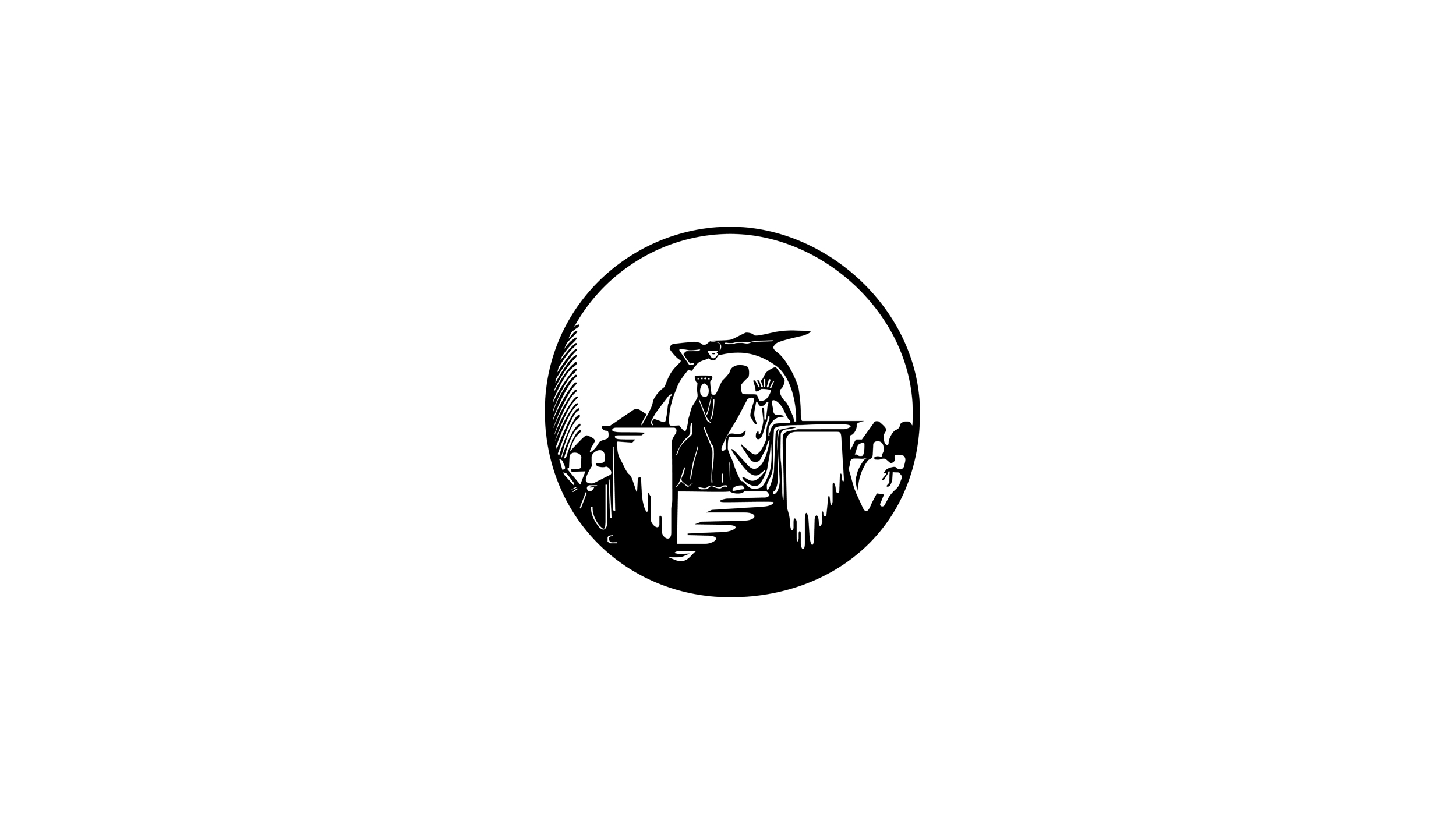

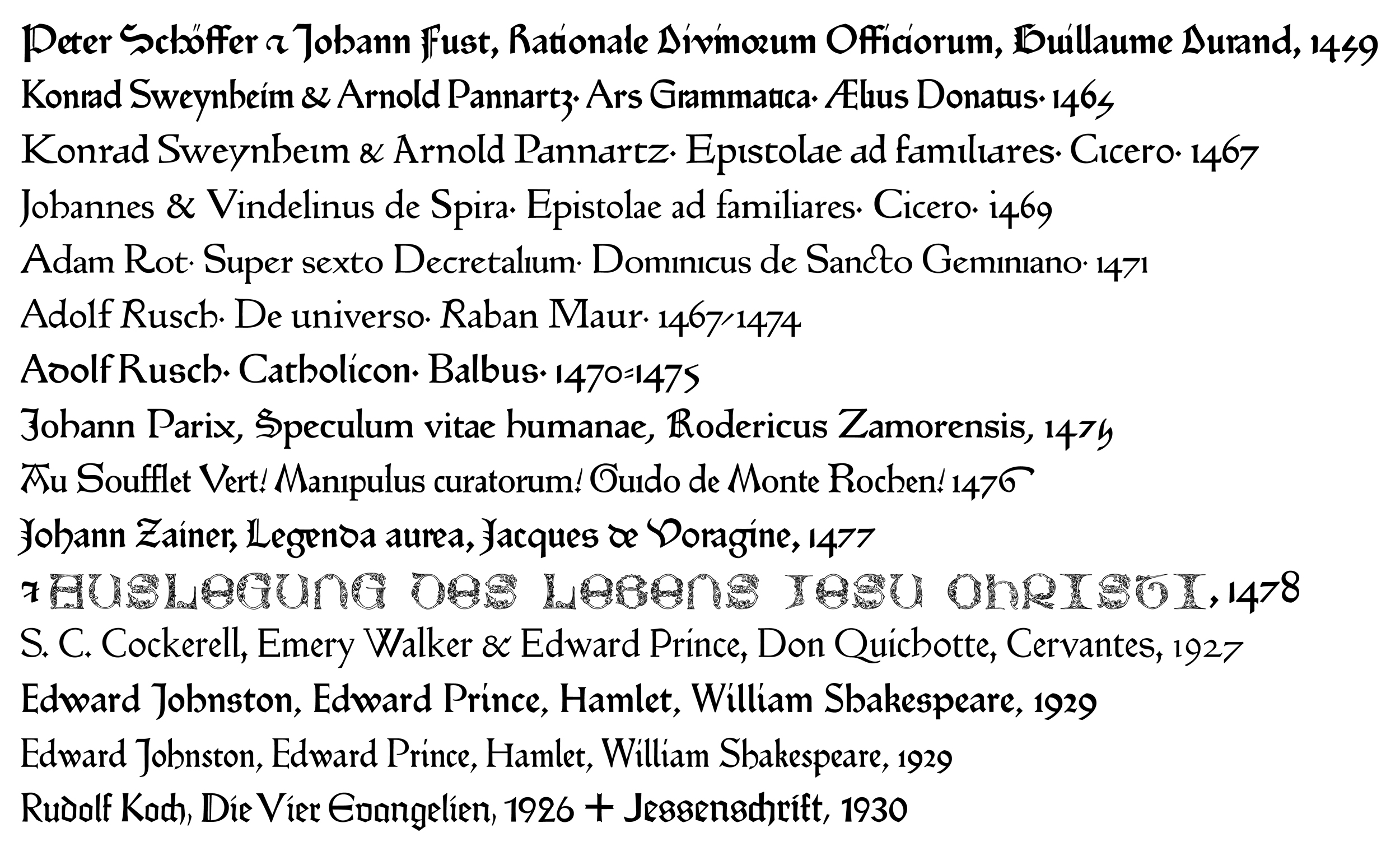

Gotico-Antiqua, Proto-Roman, Hybrid, 15 typefaces, basic latin (1939 glyphs), design and production with Alexis Faudot, supervision Jérôme Knebusch & ANRT Team, 2017–2019. All fonts and specimen available here. Image: Mathieu Husz, La Grant Danse macabre des hommes, Lyon, 1499

Ghost of October, pamphlet, 195 × 290 mm, 48 p., digital printing, art direction Elisah Myriam, May 2018

Golgotha Atlas & Axis, typeface, basic latin (620 glyphs), 2016–

S/O, a film by John Gray, titles & credits, poster, dvd cover, February 2019

RIP ( 1.2 ), a project initiated by Frank Smith and Antoine Dufeu, website and broadsheet, 290 × 380 mm, 4 p., offset printing, June 2018. Avaiblable on revuerip.xyz

backyardcorp.cc, website, November 2018

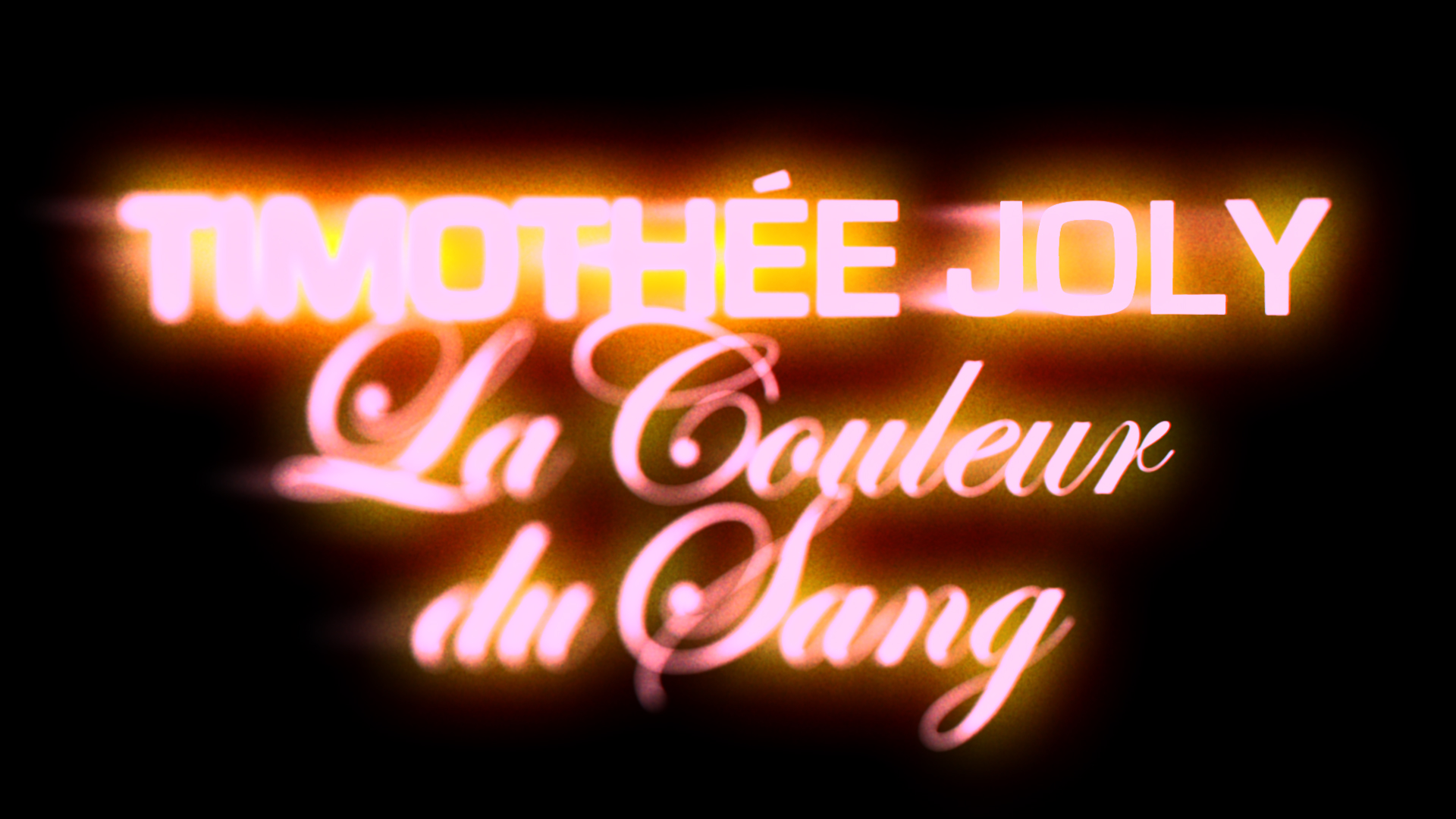

Timothée Joly, La Couleur du Sang, titles & art direction, CGI videoclip, November 2018

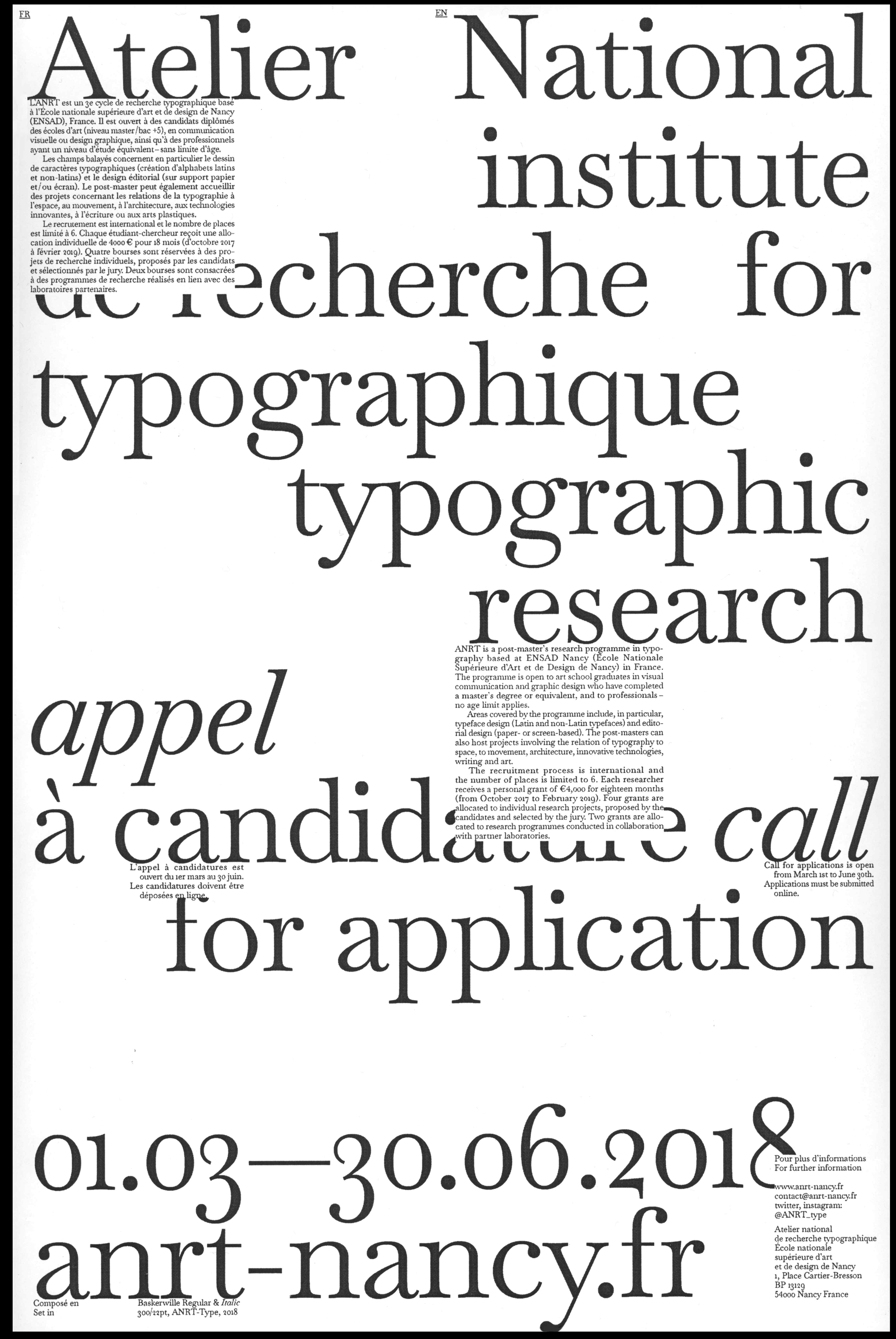

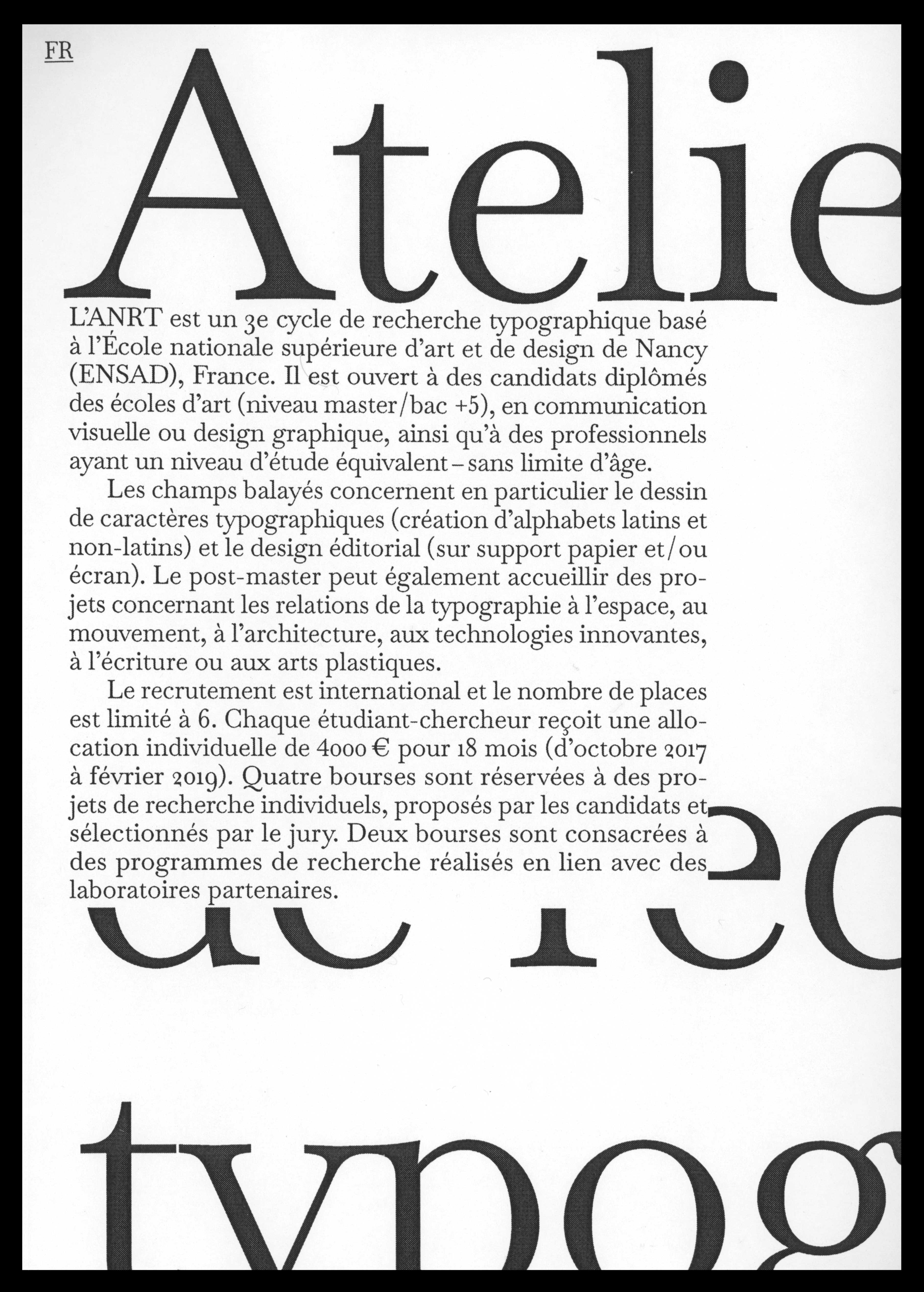

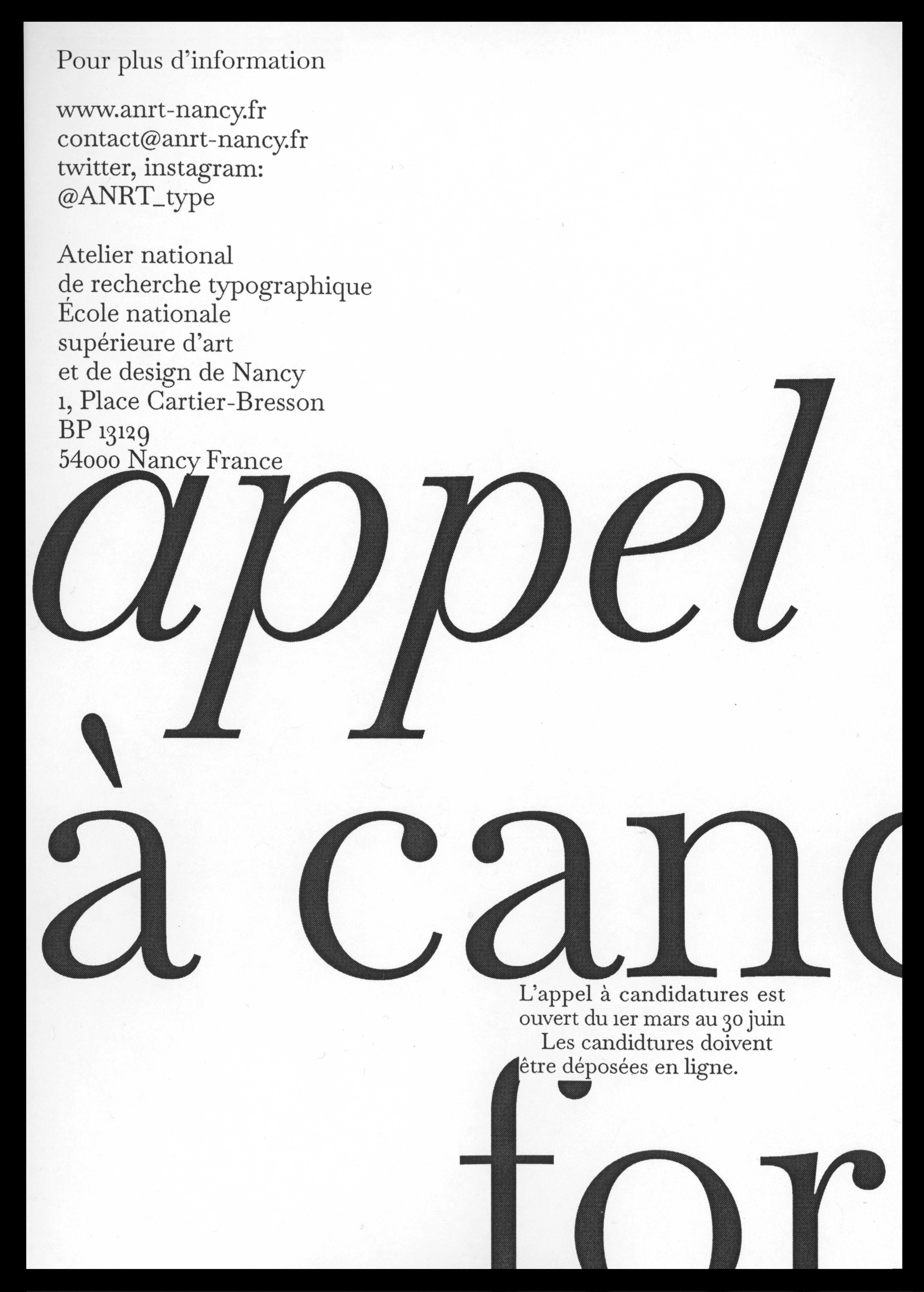

ANRT call for application (proposal), poster and cards, 800 × 1200 mm / 148 × 210 mm, digital printing, April 2018

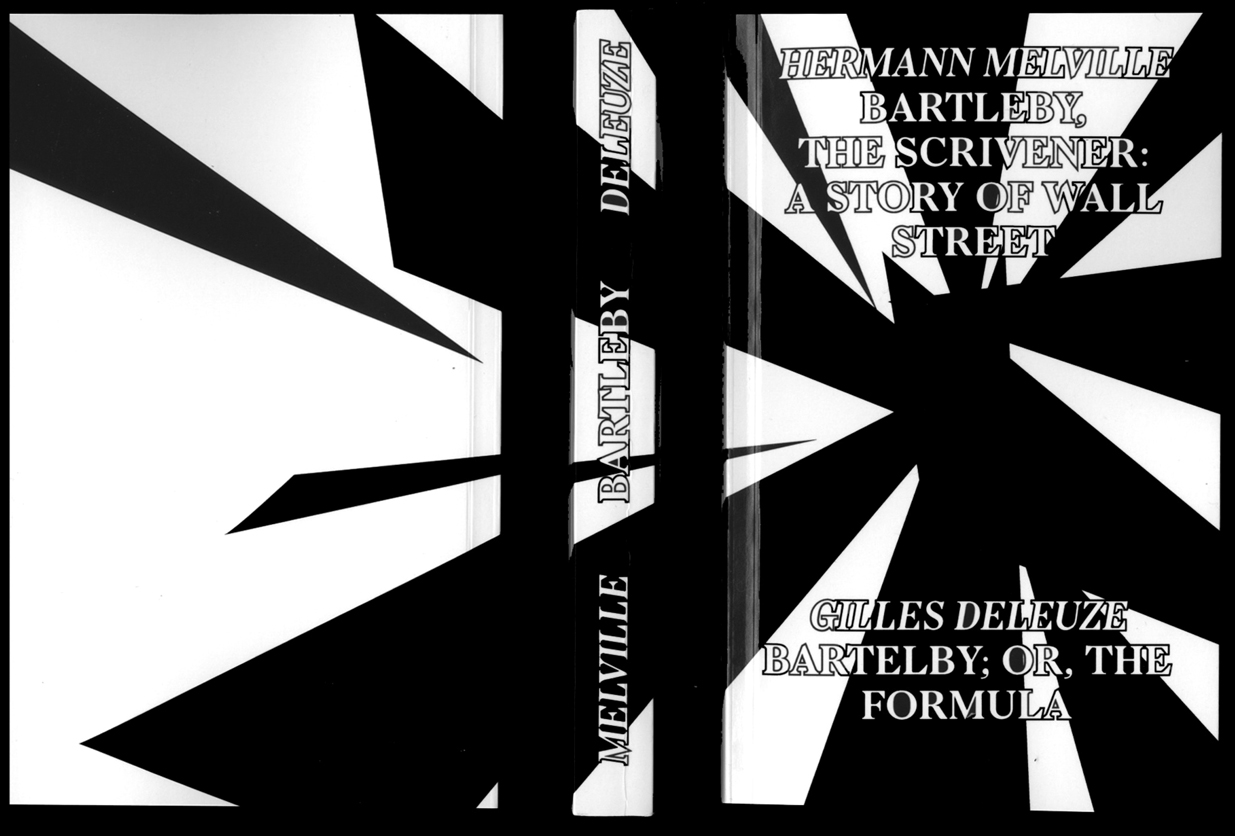

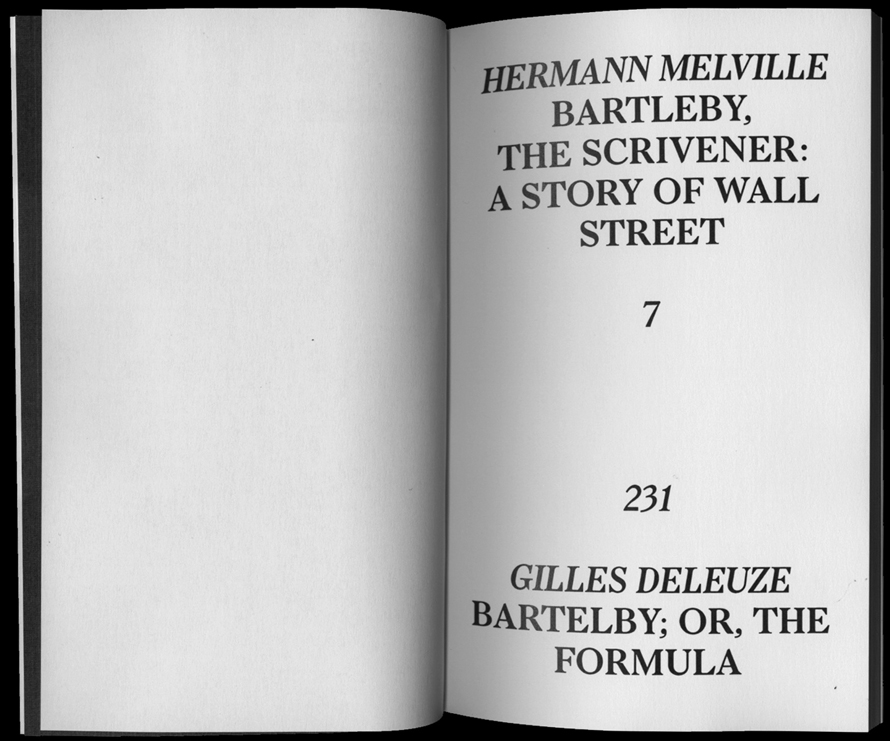

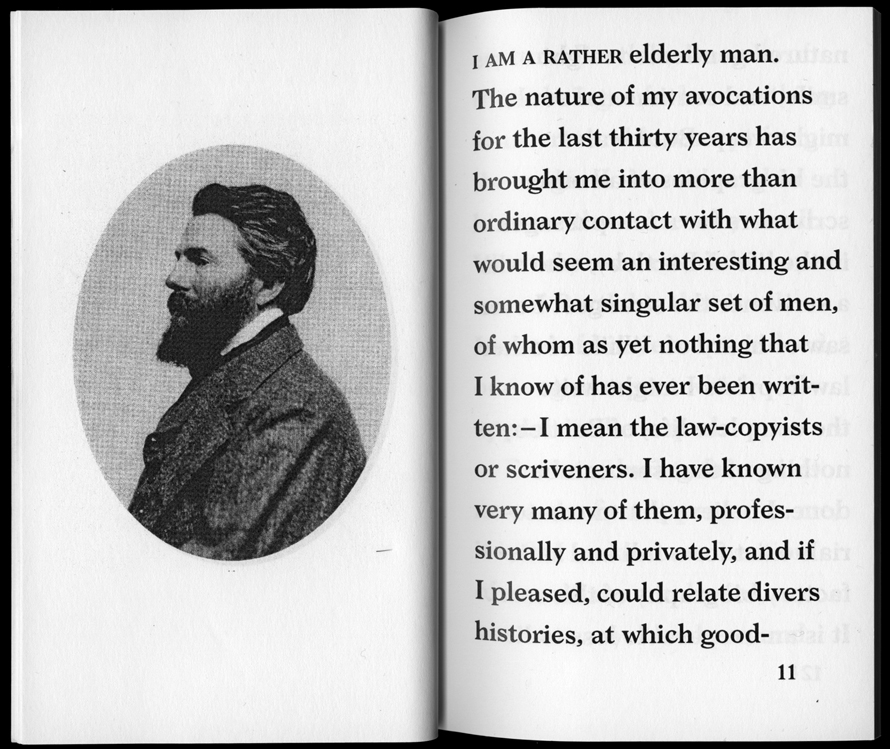

Hermann Melville, Bartleby, the scrivener: A Story of Wall Street / Gilles Deleuze, Bartleby; or, The Formula, paperback, 110 × 170 mm, 300 p., digital printing, September 2016

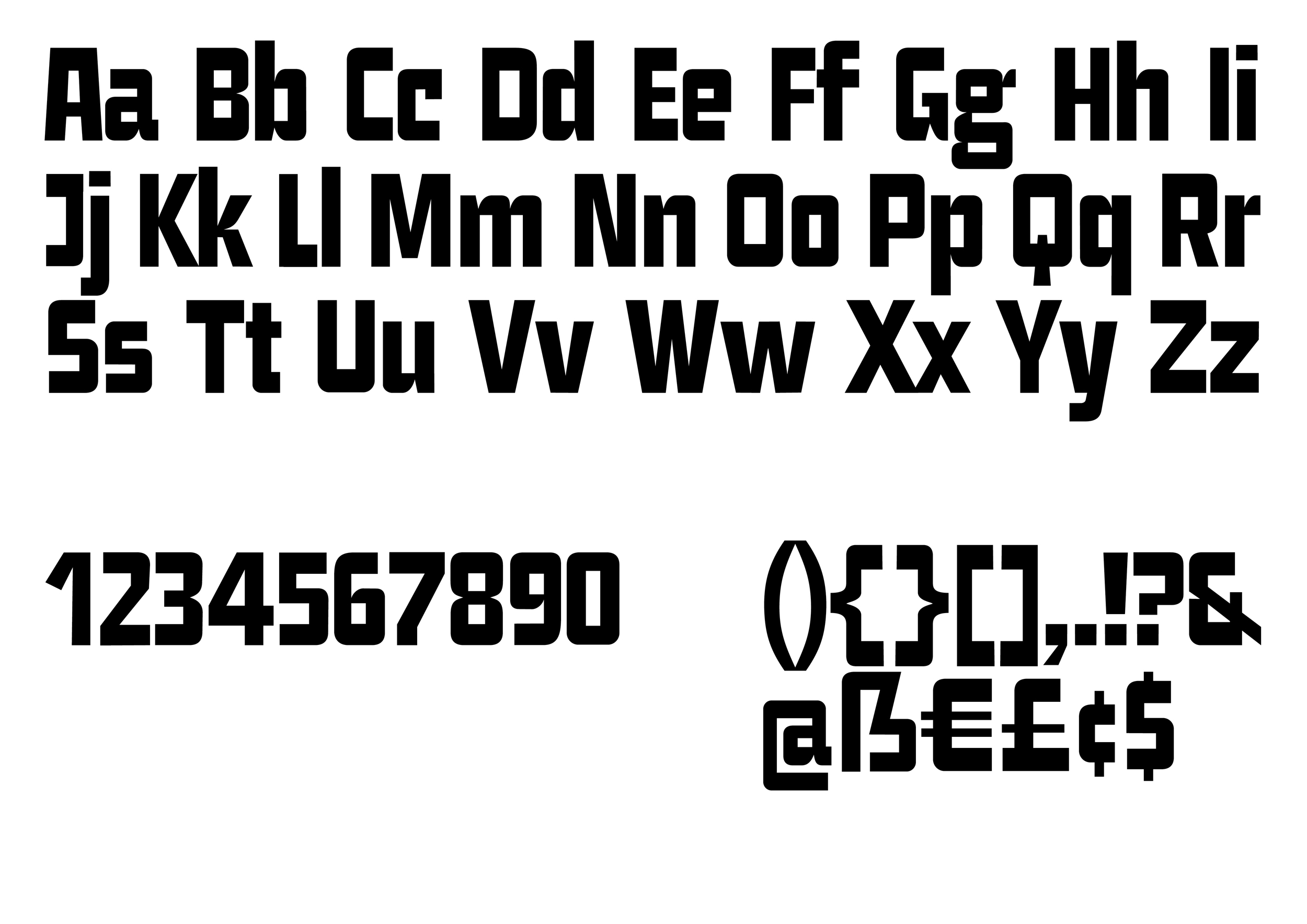

T185 Fett, typeface, basic latin (208 glyphs), 2016

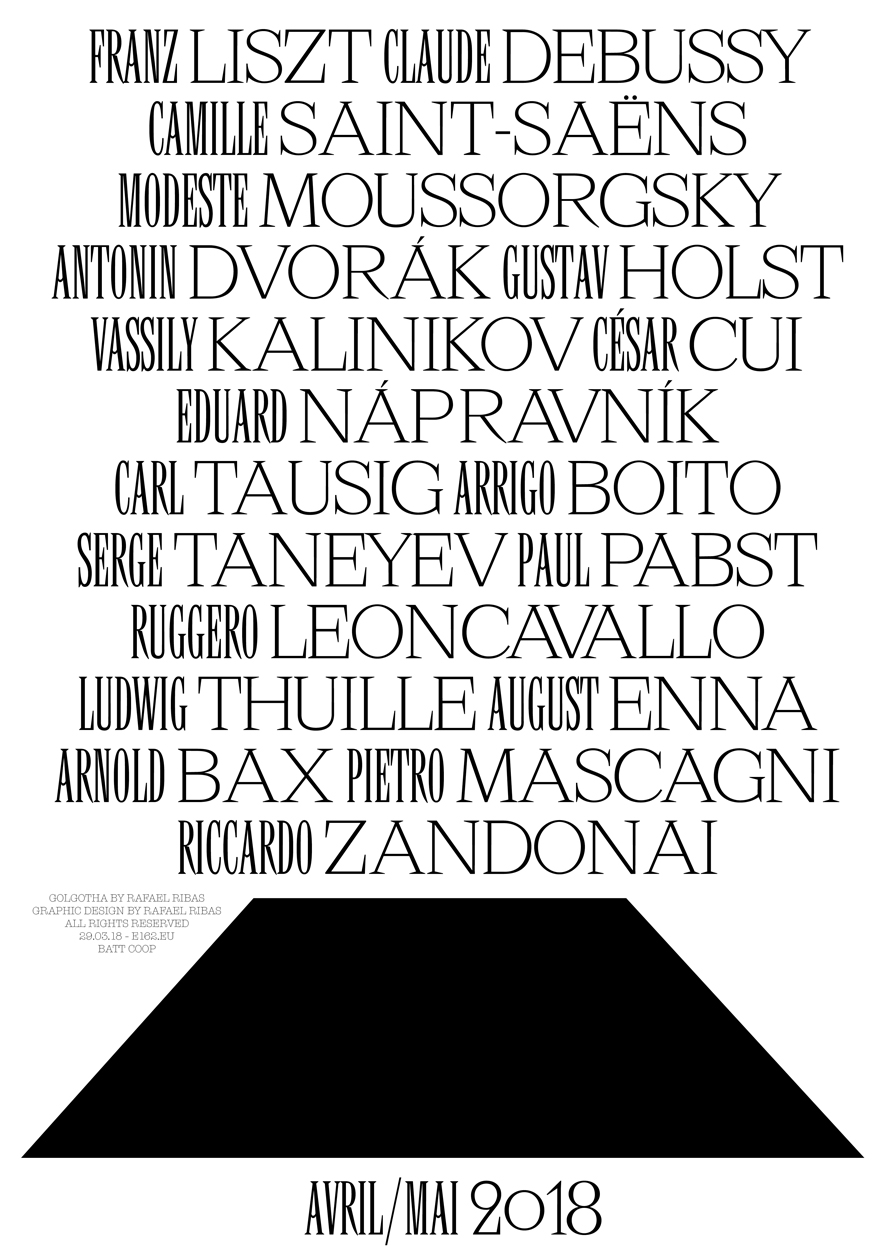

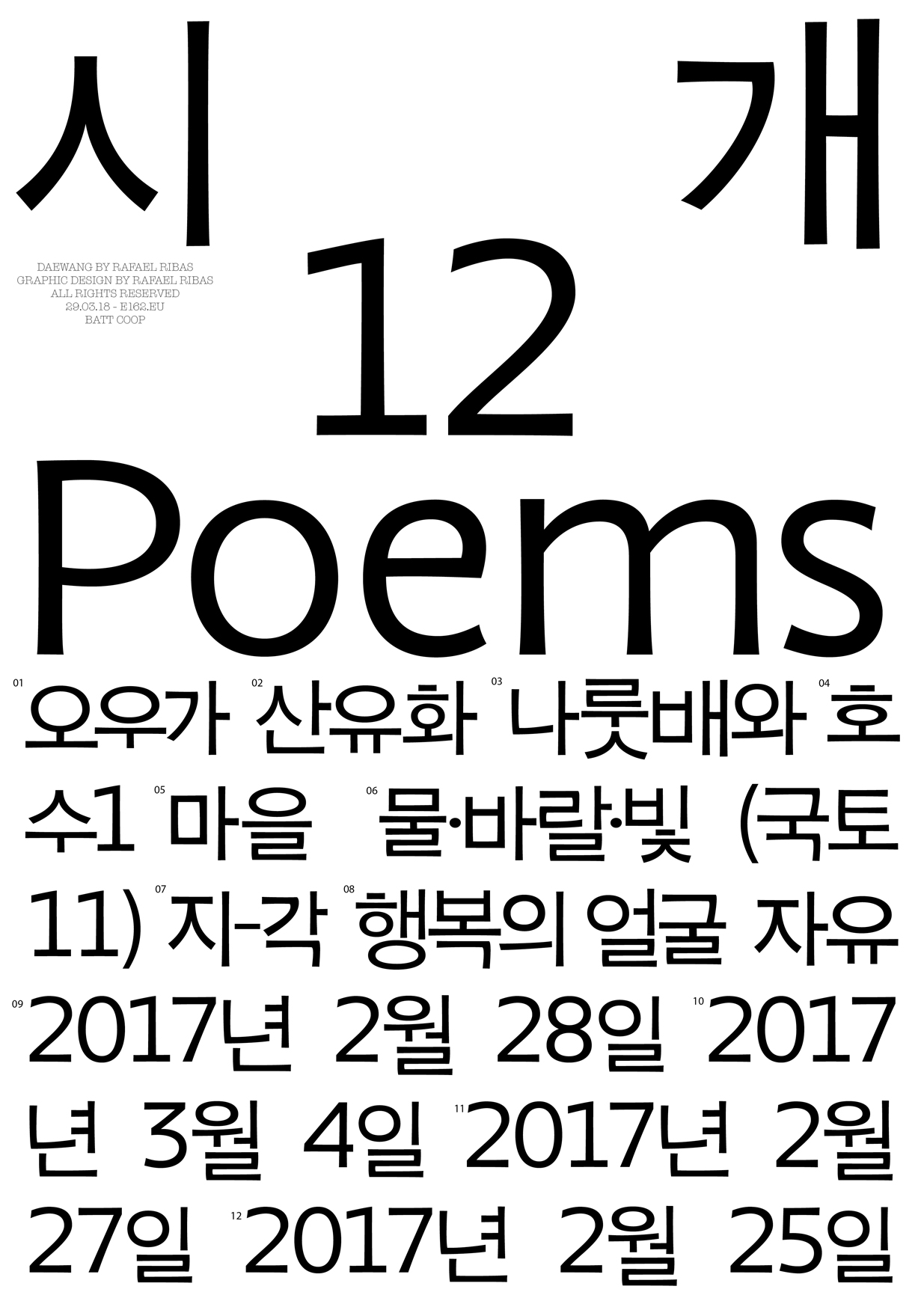

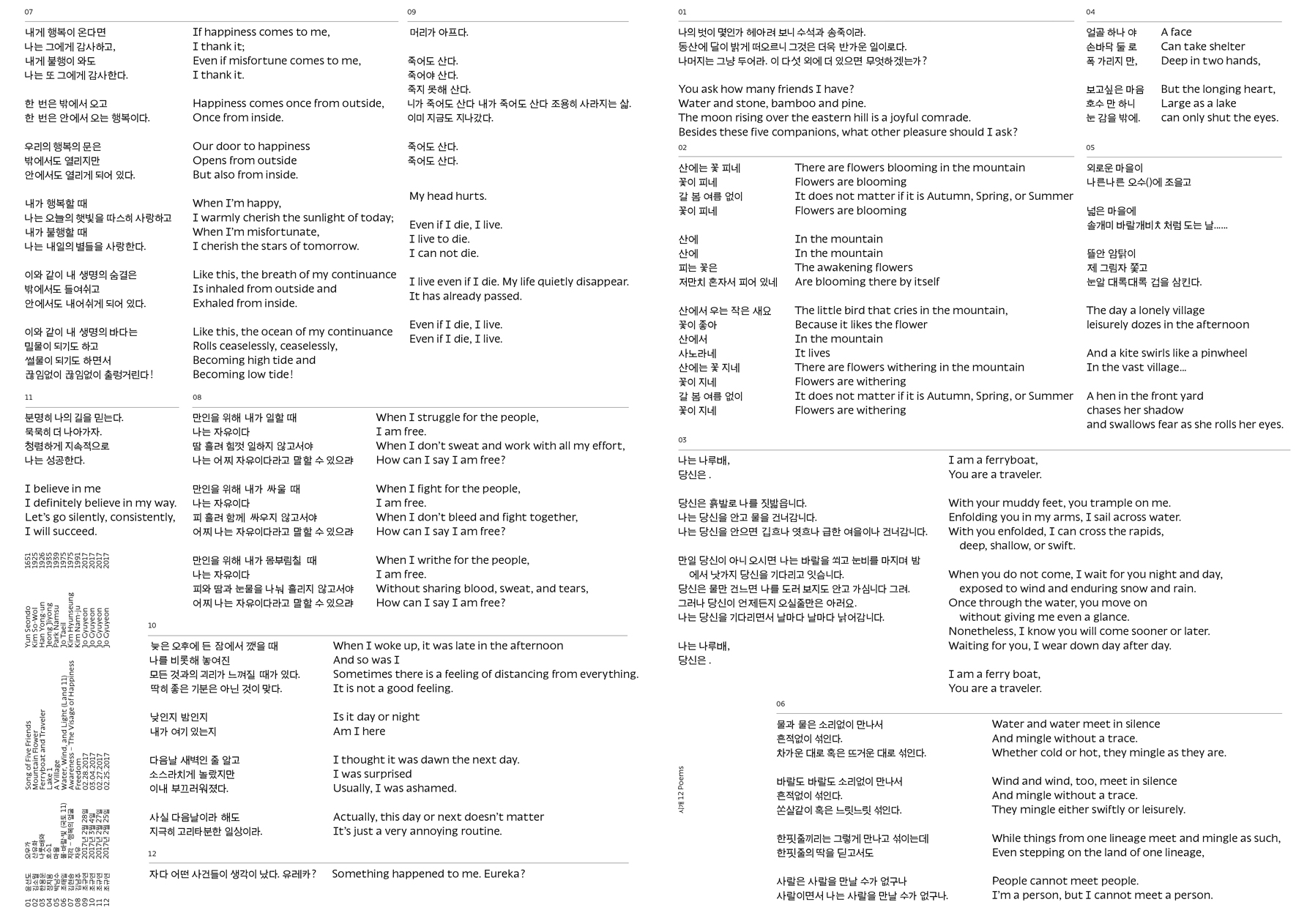

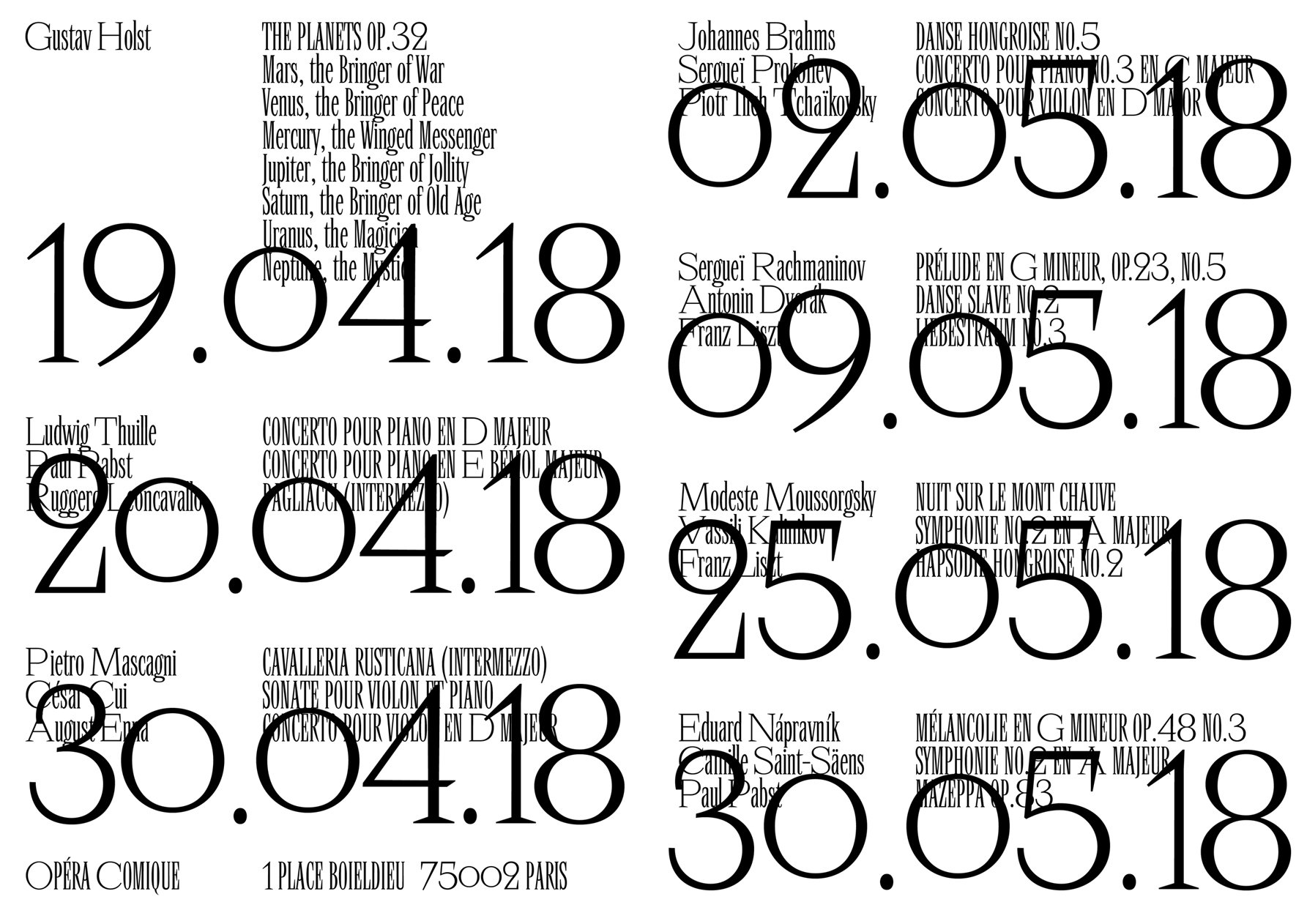

Opéra Comique & 12 Poems, specimens of own typefaces Golgotha & 대왕 / Le Grand, 420 × 297 mm, 4 p., digital printing, March 2018. Available on print.e162.eu

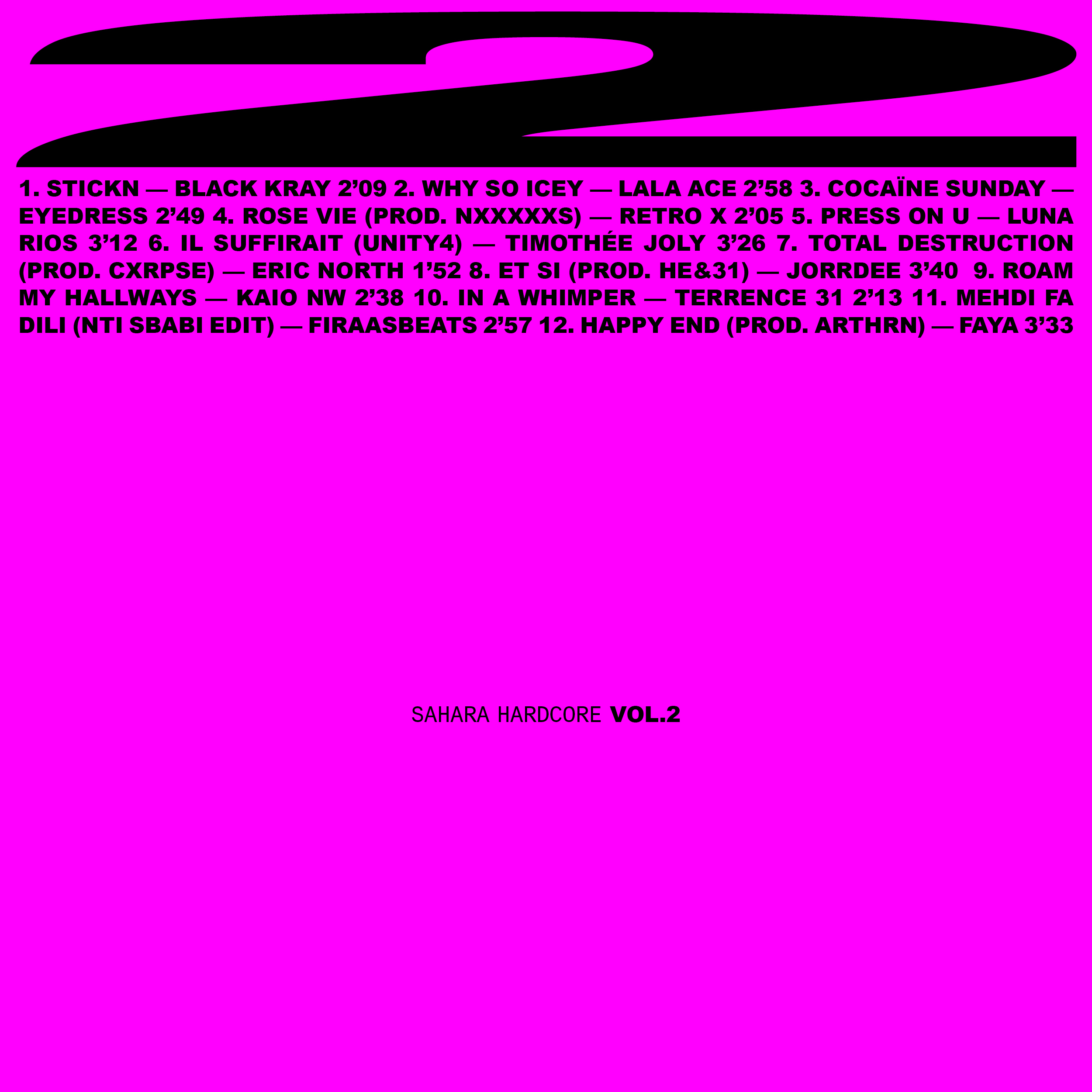

Sahara Hardcore Vol.2, digital cover, February 2018

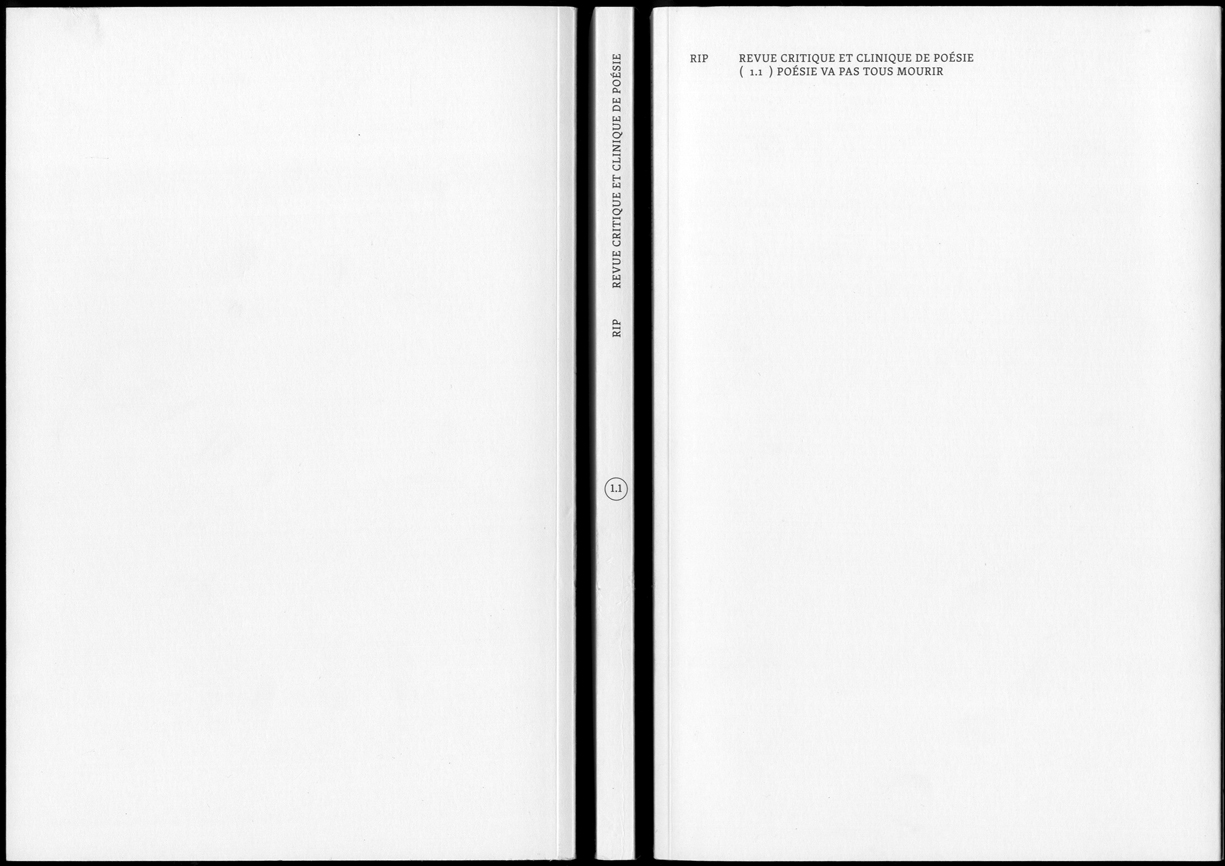

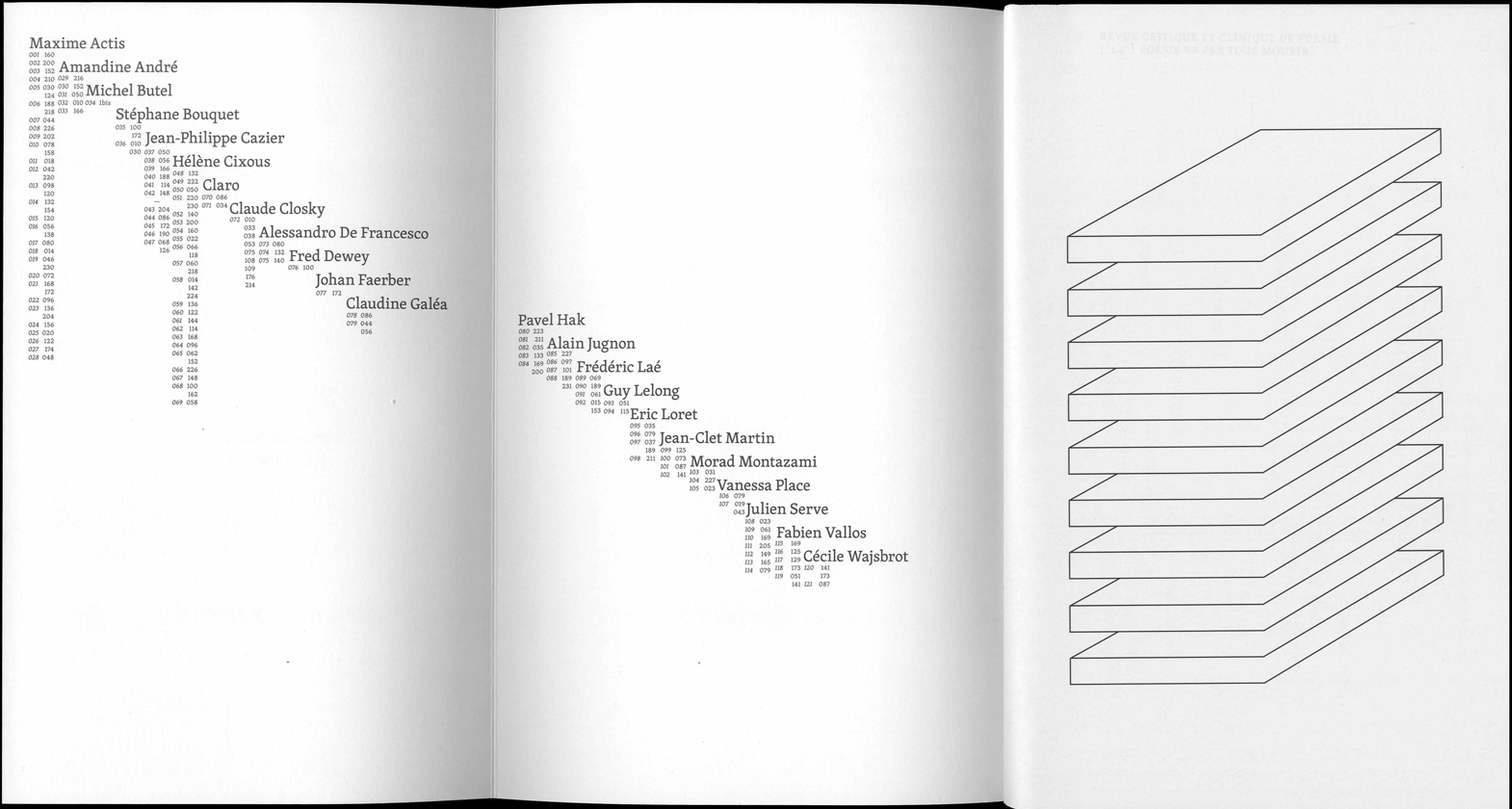

RIP ( 1.1 ), a project initiated by Frank Smith and Antoine Dufeu, 180 × 270 mm, 240 p, offset printing, September 2016. Avaiblable on revuerip.xyz

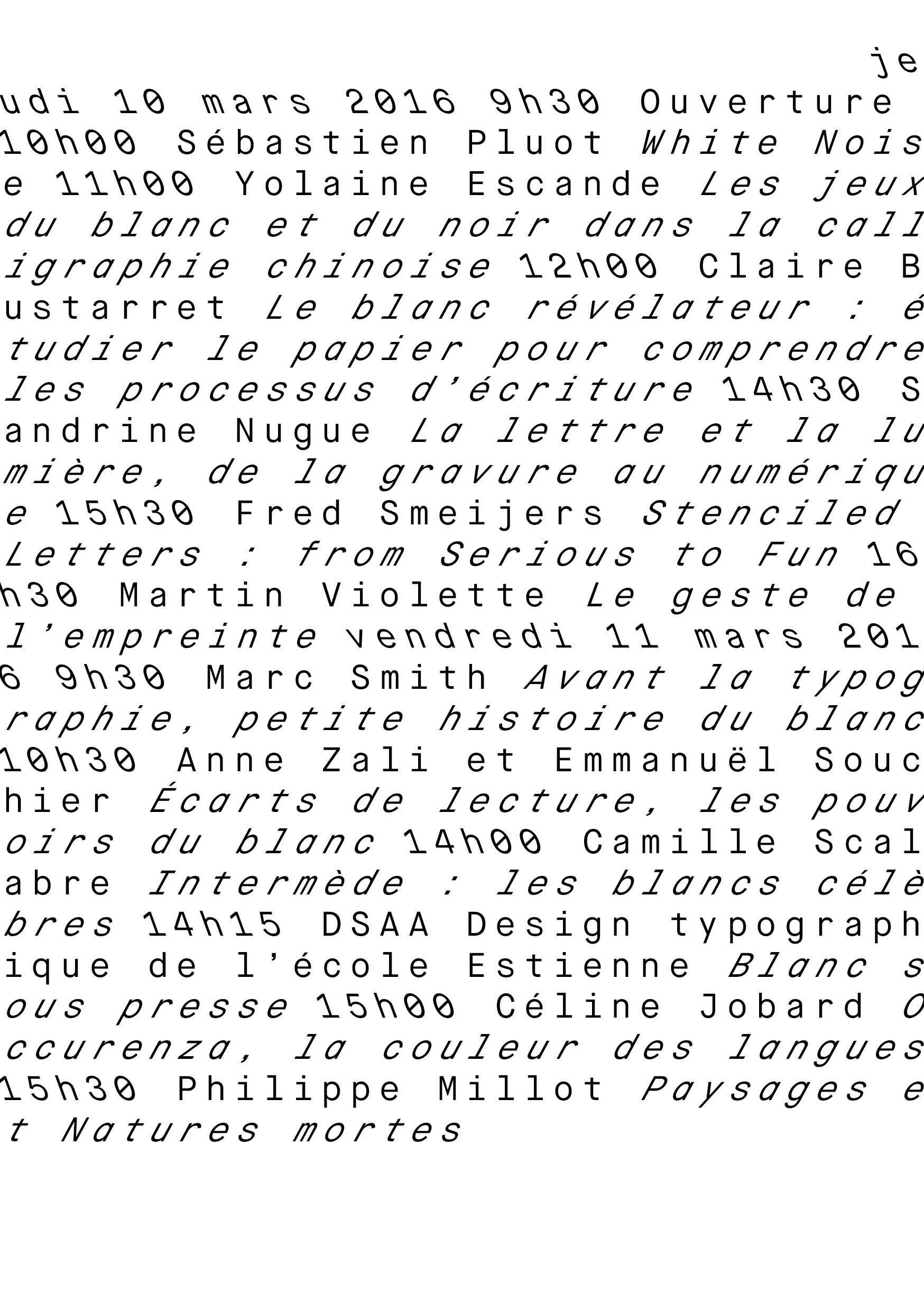

Printemps de la typographie no. 7, poster and program (proposal), 594 × 841 mm / 148 × 210 mm, digital printing, March 2016